#পর্ব_২ : শান্ত উপত্যকার কেবাঙ ও কৌম

The Sacred Kund There is a temple near the road. From there one has to go down 100 meters down through a spiral path, where a sparkling object can be seen in the ‘Kund’ but on going more down the object is invisible. Devotees take bath in this kund.

স্নান করতে থাকা শান্ত উপত্যকার । হয়ত তার মাঝখান দিয়ে চলার গেছে কোনো পাহাড়ি পায়ের হাঁটা পথ। মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি যে রাস্তার অর্ধেক অন্ধকার৷ অর্ধেক আলো৷ গাছের ছায়া এমনভাবে রাস্তাকে জড়িয়ে থাকে, মনে হয় ভালোবাসার নারী৷ মাঝে মাঝে রোদ এসে পড়ে। অন্ধকারে ছোপ ছোপ সোনার রং জেগে থাকে৷ ওখান দিয়ে কাউকে হেঁটে যেতে দেখলে মন বলে, এ মানুষই যেন অন্য জগত্ থেকে চলে এসেছে৷ সেখানে কোনও অভিমান নেই, রাগ নেই, যন্ত্রণাও৷ ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষকেও অলৌকিক ভাবতে ভালো লাগে৷ কিন্তু সেখানেও বিষ নেমে আসে। সেখানের বাতাসে বিষ মেশে। মানুষ মরে ….

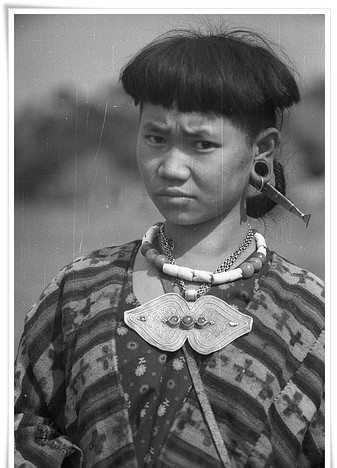

কত অদ্ভুত না ? একটা নদী , একটা পাহাড় , একটা অরণ্য অঞ্চল, একটি জাতিগোষ্ঠী মানবকুল, তাঁর প্রথম দুটো ছবিতে অজানা কৌতুহলী দৃষ্টির জানান দেয় । অজানা জগতের নতুন যন্ত্রের সামনে তাঁর তার নিজেকে ,নিজের ঐতিহ্যকে প্রকাশ করার কি তীব্র ব্যাকুলতা…আর পরের দুটি ছবিতে ? আধিপত্য বিস্তারের হিংস্র উল্লাসের শিকার তাঁরা, সেই নাগপাশ হতে উদ্ধার পাবার জন্য সংগ্রাম ও তারজন্য প্রাপ্ত শাস্তি। কৌতুহল থেকে যুদ্ধ এই অবধি যাত্রা ৫০ বছরের মধ্যে ঘটে গেছে ।

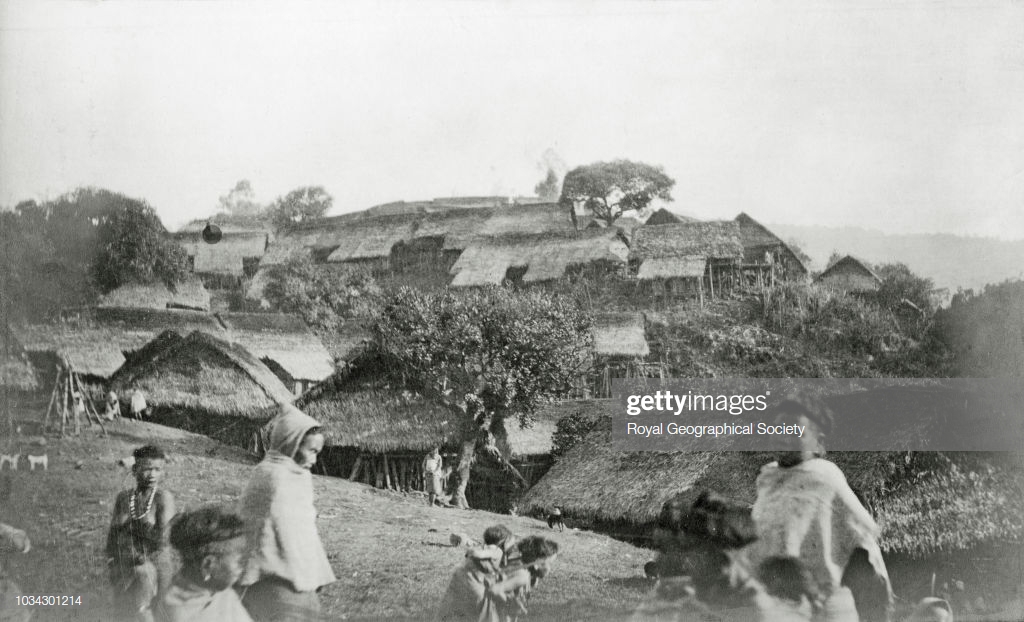

Abor expedition 1911 by British

পূর্ব পর্বে যে ছবি আমি দিয়েছিলাম তার প্রথম এবং দ্বিতীয় ছবির সূত্রে আমরা আদি জনগোষ্ঠীর গ্রামপরিষদ , গ্রামপ্রধান, গোষ্ঠীপ্রধান ইত্যাদি শব্দগুলি পাচ্ছি। এদের তাৎপর্য কি? ভেরিয়ের এলউইন দ্বারা ১৯৫৮ সালে রচিত A philosophy for Nefa গ্রন্থে আদিদের গ্রাম পরিষদ সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রাম পরিষদকে আদিদের ভাষায় কেবাঙ বলে। উইলকক্স নামের এক ইউরোপীয় অভিযাত্রী সাক্ষ্য এলউইন উদ্ধৃত করেছেন নিজের রচনায় কেবাঙ সম্পর্কে বলতে গিয়ে। ১৮২৫ সালে উইলকক্স আদি জনজাতি গ্রামে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কেবাঙ এর সভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি একজন, গ্রামপ্রধান বা গম কয়েক বার হাঁক পেড়ে গ্রামের মানুষকে সভায় আহবান জানান । সভায় সকলে মিলিত হলে প্রথাগত ভঙ্গিতে গম সকলের কাছে তাঁর বক্তব্য ,সবিস্তারে আলোচনার সূচনা করেন। এই বক্তব্য রাখার সময় গম এক টানা দাঁড়িয়ে তাঁর ডান পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকেন । এরপর সবাই বিতর্কে অংশ নেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শেষে ভোট গ্রহণ হয়। সবার সমান ভোট। তবে অন্যদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা কারও কারও অন্যদের চেয়ে বেশি ।

এ তো গেল উইলকক্স এর বিবরন। এর পরে এলউইন উদ্ধৃত করেছেন ধর্মপ্রচারক ফাদার ক্রিকের কথা।প্রসঙ্গত একটা সময় এখানে ব্রিটিশ শাসক ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা আগ্রাসী ভূমিকা নিয়েছিল। প্রাচীন জনজাতি ও সনাতনী ঐতিহ্যকে যথেচ্ছ কাবে পদপিষ্ট করেছিল। তার ফল স্বরূপ এই সকল অঞ্চলে আজ বিচ্ছিন্নতা বাদ, দেশদ্রোহীতা , নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ইতিহাস থেকে বিস্মৃত হওয়া ইত্যাদি বিষয় গুলি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ১৮৫৩ সালে এইরকমই এক ধর্মপ্রচারক ফাদার ক্রিক উইলকক্সের প্রায় ২৮ বছর পরে আদি দের গ্রামে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কেবাঙ এর সভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন । উক্ত ফাদার ক্রিকের বিবরণ অনুযায়ী কেবাঙ সভা হয়েছিল এক বৃহৎ সভা ঘরের মধ্যে। সেই সব ঘরের কেন্দ্রে একটি বৃত্ত তৈরি করে বসেছিলেন গ্রামপ্রধান পুরুষগন, তাঁদের পরিধানে ছিল জনজাতির ঐতিহ্যশালী জাঁকজমক পূর্ন পোশাক।সেই বৃত্তকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছিল গ্রামের পুরুষরা ।সভায় বক্তৃতা হল , সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভোট হল এবং প্রধানেরা বাকি সভার থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য ।

ক্রিকের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রতিটি প্রাপ্তমনস্ক পুরুষের কেবাঙ এ অংশগ্রহণ নেওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু গ্রামের মহিলারা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রতিটি গ্রামই স্বয়ংশাসিত ছিল এবং স্বাধীন ছিল। কেবাঙই হল সেই স্বয়ং শাসনের কেন্দ্রবিন্দু । প্রতিটি গ্রামে গ্রামবাসীরা ৫ থেকে ৬ জন গ্রাম প্রধান নির্বাচন করেন। নির্বাচিত গ্রামপ্রধান সারাজীবন গ্রাম সভা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন ও যৌথ জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্ব দেন ।

কোন একজন প্রধানের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেনতার কোনো মানে নেই। গ্রামবাসীরা উপযুক্ত ভাবে পুনরায় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সেই স্থান পূরণ করবে। ক্রিক দেখেছিলেন প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের সমস্ত পুরুষরা কেবাঙ এ সমবেত হন ও নিজেদের আলোচনা করেন।

উক্ত সান্ধ্য কেবাঙ আলোচনার বিষয় হতে পারে একে অপরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান, কোনও গ্রামপ্রধানের ওঠানো রাজনৈতিক প্রশ্ন ধরে আলোচনা, বা পরের দিন গ্রামবাসীদের কাজের পরিকল্পনা। এই আলোচনা শেষে প্রতিদিন রাত দশটা থেকে এগারটার মধ্যে গ্রামের যুবকরা গ্রাম ঘুরে ঘুরে হেঁকে ঘোষণা করে দেয় “কাল শিকারের দিন” ,”-কাল মাছের দিন”, ” কালকে মাঠে কাজের দিন” অথবা “কাল গেন্না”। গেন্না মানে গণবসরের দিন ।। সেই অনুযায়ী গোটা গ্রামের যৌথজীবন পরের দিন নির্বাহিত হয়। ক্রিক লক্ষ্য করেছিলেন যে গ্রামের একটি নিজস্ব পাহারাদার বাহিনী আছে , ১৮ বয়সের বছরের উর্দ্ধের সমস্ত তরুণদের নিয়ে সেই দল গঠিত হয়। অবিবাহিত তরুণ যৌথভাবে বড় ঘরে থাকেন এবং অবিবাহিত তরুণীদের জন্য পৃথক বড় যৌথ ঘর আছে।

১৯ শতকের প্রথম ভাগে উক্ত দুই ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকদের চক্ষে ধরা এই ছবির থেকে সাধারণ বিষয় যে বিষয় প্রকাশিত হয় , সেটি হল আদি জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থায় যে গ্রাম গুলি ছিল সেখানে কেবল স্বায়ত্তশাসনই বর্তমান ছিলনা , সঙ্গে গন রাজনৈতিক পরিসর বর্তমান ছিল । যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যৌথভাবে কার্যকরী করার একটি লোকপরিসর আদি জনগোষ্ঠীর নির্মাণ করেছিলেন, তা বহাল রেখেছিলেন।

তাহলে ? তাহলে তাঁদের অবাধ্য বিশৃংখল কোন যুক্তিতে বলা যায়? ক্রিকের পর্যবেক্ষণের থেকে উপলব্ধি হয় যে আদি সমাজ ও জনগোষ্ঠীর তাদের নিজেদের সমাজ ও ভূমি ও ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ আধিপত্যবাদী শাসক তাঁর কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্য আদিদের পদানত করতে চেয়েছে, তাঁদের অধিকার খর্ব করতে তখন স্বাভাবিকভাবেই আদি রা প্রতিরোধ করেছে তীব্রভাবে , এবং প্রোয়জনে সশস্ত্রভাবে ।শাসকদের বা আধিপত্য বিস্তারেচ্ছুদের নিকট আদি দের আবোর হবার বা অবাধ্য হবার কারন বোধয় এটাই।

পাহাড়ের পরে পাহাড় দেখার ফাঁকে সবচেয়ে দূরের পাহাড়ের জন্য মন খারাপ হয়৷ ওখানে হয়ত কেউ কোনওদিন যেতে পারব না৷ একটা পাহাড়ের গায়ে বয়ে চলা নদীর ধারে একটাই গাঁ৷ কী ভাবে সেখানে যায় লোকে? নদীর পারে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নিশ্চিত জীবনে উঁকি মারতে আসে বিদেশি সাদা চামড়ার মানুষ। তারপর হয় লড়াই….

কিন্তু উইলকক্স ও ক্রিকের বর্ণনায় সাদৃশ্য যেমন আছে তেমন কিছু পার্থক্য আছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য কি জানেন? ক্রিক বলেছে কেবাঙ এ মহিলাদের অংশ গ্রহন করার কোনও অধিকার নেই, উইলকক্সের বর্ণনায় তেমন কিছুই নেই। প্রসঙ্গত উত্তরপূর্ব ভারত একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস রাখত। মাতৃ পরিচয় সন্তানের পরিচয় হত। সেই কোন মহাভারতের সময়ও তার ছিল ছিল।।তাই মণিপুরের রাজা নিজ কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে পুরুষের ন্যায় শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে একটুও কার্পণ্য করেন নি।

অর্জুন! তুমি! অর্জুন!

ফিরে এসো, ফিরে এসো,

ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান,

যুদ্ধে করো আহ্বান!

বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব

করি যেন অনুভব–

অর্জুন! তুমি অর্জুন!

কালক্রমে বীর্যবতী চিত্রাঙ্গদা হয়ে ছিলেন কৌন্তেয় পার্থের স্ত্রী। তাঁর পুত্র বভ্রুবাহন বহন করতেন মাতৃ পরিচয়। নাগ রাজকন্যা উলুপি ছিলেন নাগ বংশের কন্যা, অর্জুনের সঙ্গে তাঁর হয় বিবাহ। উলুপি জন্ম দেন এক মহান বীর সর্বত্যাগী বীর পুত্রের।।নাম ইরাবান।

স্নুষায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা

তাঁর ত্যাগ আজও পৃথিবীর অন্য যেকোনো ত্যাগের থেকে মহান। তিনি আজও বৃহন্নলা সমাজে পূজিত হন। তিনিও মাতৃ পরিচয় বহন করতেন। মূলত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মাধুর্যতায় গড়ে উঠেছিল ভারতের কৌম সমাজের ভিত।

এইযে পার্থক্য পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষনের অংশিকতা হতে পারে অথবা সময়ের দাবীতে পরিবর্তনও হতে পারে। দ্বিতীয়টি হবার সম্ভাবনা অধিক। কারন আদি জনজাতির মধ্যে যেসব ছোট ছোট উপবিভাগ আছে তাঁদের অনেকেরই মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বিশ্বাস করেন আজও। যেমন উপবিভাগ মিনইয়ঙদের মধ্যে কেবাঙ এ অংশগ্রহণ করায় মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। এমনকি তাঁরা গ্রাম প্রধানও নির্বাচিত হন ।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাম চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম।

তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্।

কোথায় পাহাড় সে কোন্খানে,

তাহার নাম কি কেহই জানে।

কেহ যেতে পারে তার কাছে,

সেথায় মানুষ কি কেউ আছে।

সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,

নাহি পশুপাখিদের বাস,

সেথা শবদ কিছু না শুনি,

পাহাড় বসে আছে মহামুনি।

তাহার মাথার উপরে শুধু

সাদা বরফ করিছে ধু ধু।

সেথা রাশি রাশি মেঘ যত

থাকে ঘরের ছেলের মতো।

শুধু হিমের মতন হাওয়া

সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া,

শুধু সারা রাত তারাগুলি

তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি।

শুধু ভোরের কিরণ এসে

তারে মুকুট পরায় হেসে।

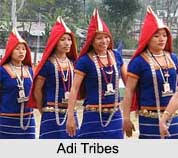

গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলির জন্য আদি জনজাতি বলতে সমরূপীয় একনিয়ম, ধাঁচ ইত্যাদিতে বাঁধা কোনো এক প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর ধারণা করা ভুল। আদি জনগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন ছোট ছোট উপবিভাগে গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত হয়েছে। তানি গোষ্ঠীকে মূল গোষ্ঠী মনে করা হলেও তার যেসব ভাগ তারই একটি হল আদি সে কথা পূর্বে বলেছি।।সেই আদির আবার মূল ৮ টি ছোট ছোট উপবিভাগ আছে।

১. বোকার : সেই যে সিয়াঙ জেলা , তার উত্তর-পশ্চিমে চল্লিশটি গ্রামে বেকারদের বাস। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা ছিল ৩০৫২ …এখন অবশ্য আরও কমেছে হয়তোবা বেড়েছে । তাঁরা নিজেদের কার্ব কৌমের উত্তরপুরুষ বলে মনে করে থাকেন ।

বোরি : সিয়াঙ জেলার উত্তর-পশ্চিমের দুর্গম অঞ্চল, বনের ‘পরে, মাঠের ‘পরে, নদীর ‘পরে

সেই যেখানে সারাজীবন বৃষ্টি পরে, বৃষ্টি পরে

সেই যেখানে কেও যায়নি

কেও যায়না কোনদিনি

সেখানে বারোটি গ্রামে বোরিদের বাস । ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল ১৮৫২…. পশম ও কার্পাস তন্তু দিয়ে বস্ত্রবয়নে তাঁরা ছিলেন দক্ষ। শিকার ও মাছ ধরা আদি জীবিকা। এছাড়াও মিনইয়ঙ , গালঙ ও পশ্চিমের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে বাণিজ্যিক আদান প্রদানের মধ্যস্থতা করতেন।

কারকো : সিয়াঙ জেলা , তার পূর্ব দিকে সিয়াঙ নদী বয়ে গেছে, নদীর ডান পাশে ১৬৭০ বা তার বেশি উচ্চতায় জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে ৬ টি গাঁ। সেথায় কারকোরা বাস করে ।

সেই নীল আকাশের পায়ে

সেথা কোমল মেঘের গায়ে

সেথা সাদা বরফের বুকে

নদী ঘুমায় স্বপনসুখে।

কবে মুখে তার রোদ লেগে

নদী আপনি উঠিল জেগে,

কবে একদা রোদের বেলা

তাহার মনে পড়ে গেল খেলা।

১৯৮১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা ১৭৯৫। এঁরা নানা কৌমে বিভক্ত। প্রতি কৌমে পৃথক আদিপুরুষ, যে আদিপুরুষ থেকে বংশানুক্রমে সেই কৌমের বিস্তার লাভ করেছে বলে তাঁরা মনে করেন। এই আদিপুরুষকে তাঁরা বলে বোটুঙ। একই কৌমের মধ্যে তাঁত পিনমিক নামে নানা উপবিভাগে বিভক্ত। কারকোরা নিজেদের মধ্যে, কিন্তু একই কৌমের বাইরে বিবাহ করে।

মিলাঙ : সিয়াঙ জেলার মারিয়াঙ উপবিভাগের তিনটি গ্রামে মিলাঙদের বাস। সেথায়

নীচে পাহাড়ের বুক জুড়ে

গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।

তারা বুড়ো বুড়ো তরু যত

তাদের বয়স কে জানে কত।

তাদের খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে

পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।

তারা ডাল তুলে কালো কালো

আড়াল করেছে রবির আলো।

তাদের শাখায় জটার মতো

ঝুলে পড়েছে শেওলা যত।

তারা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ

যেন পেতেছে আঁধার-ফাঁদ।

তাদের তলে তলে নিরিবিলি

নদী হেসে চলে খিলিখিলি।

১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী তাঁদের ২৫৯৫ জনসংখ্যা । মিল্যাংনামের এক আদিপুরুষ থেকে বংশানুক্রমে তাঁদের বিস্তার বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের লোকশ্রুতি অনুসারে, এই মিলাঙ জগতের প্রথম পুরুষ পেডং এর বংশধর। সেই বংশ ধরা এইরকম

পেডং = ডোডির = ডিরবো = বোমি = মিলাঙ.

মিনইয়ঙ ও পদম : সিয়াঙ জেলার পশ্চিম দিকে , সেই যেখানে সিয়াঙ নদী বয়ে গেছে , সেই তার পারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ৭০ টি বড় গ্রাম । সেখানে থাকেন আদিদের এক গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ মিনইয়ঙ।

তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।

পথে শিলা আছে রাশি রাশি,

তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।

পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে

নদী হেসে যায় বেঁকেচুরে।

সেথায় বাস করে শিং-তোলা

যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।

সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা

তারা কারেও দেয় না ধরা।

সেইখানে তে গাঁ ঘর প্রায় ৪০০, সেখানে গায়েঁর মানুষ আছে ১৭০০০। তাঁরাও নানা কৌমে বিভক্ত । এই যে মিনইয়ঙ গাঁয়ে আছে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। সেখানে মহিলারা উচ্চ অবস্থান ভোগ করেন।এই সমাজে মহিলা শামান এবং এবং এবং মহিলা গ্রামপ্রধান দেখতে পাওয়া যায়। সমরপ্রিয় ও সমরদক্ষ জাতি হিসেবে মিনইয়ঙদের খ্যাতি আছে । বিশ শতকের মধ্যভাগ অবধি যখন ভারত সরকারের দ্বারা দাস প্রথা বিলোপের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি, তখন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে ও তাঁদের সমাজের প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ভাবে দাস রাখার প্রচলন ছিল । যুদ্ধাবন্দী অন্য জাতির মানুষ ছাড়াও, আদি জনগোষ্ঠীর একটি অন্য উপশাখা পদমদের দাস করে রাখার ছিল ছিল। দাস হিসাবে রাখা মানুষ মিনইয়ঙ দের বদ্ধ শ্রম দিতে বাধ্য থাকতেন। ধর্মপ্রচারক ক্রিক ১৮৫৩ সালে এখানে এসে তাঁর পর্যবেক্ষণে মন্তব্য করেছেন যে এই পদম জনগণকে দাস বললে রেগে যান, তাঁরা মিনইয়ঙ দের সঙ্গে সম্পর্ককে স্বাভাবিক মনে করেন এবং নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করেন। বর্তমানে পদমদের সংখ্যা ৯৫০০০।

সিমোঙ : সেই পাহাড়ি বাড়ির বারান্দা থেকে একদিন পূর্ণিমার চাঁদ গোল থালার মত হয়ে তাকিয়ে থাকে উপত্যকার দিকে। জ্যোত্স্না ভিজিয়ে যায় পুরো চরাচর, পুরো উপত্যকা৷ সেখান দিয়ে বয়ে যায় সিয়াঙ নদী।

এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে

পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস

সেই নদীর উচ্চ অববাহিকায় নদীর বাম পাশে সিমোঙ দের বাস। তাঁদের রীতি নীতি সবই মিনইয়ঙদের মত।

তাঙ্গাম : সেই সিয়াঙ নদী। তাই ঘিরেই তো সব। সে জল দেয়, মৃত্তিকার রস দেয়, উপত্যকার গলায় সে মহার্ঘ্য প্ল্যাটিনামের চেনের মতো ঘিরে রয়েছে। তার উচ্চ অববাহিকায় কুগিয়াঙ , নিয়েরেঙ আর মায়ুঙ নামের তিন গাঁ।

নদীর উপর আকাশের অনুরাগের ছায়া

তাইতো আকাশের প্রতি নদীর এতো মায়া ।

মায়ার হাওয়ায় , মায়ার ডানায় ,

নদীর বুকে যখন পড়ে

আকাশের নীল আলো

নদীর ও তো লেগেছিলো ভালো …।।

সেই খানে সেই তিন গাঁয়ে থাকে ৪০০ মানুষ। তাঁরা সবাই তাঙ্গাম …. এক সময় এদের ব্যাপ্তি ছিল ২৫ গাঁ জুড়ে , সংখ্যা ছিল ২০০০। কিন্তু সিমোঙদের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধে তাঁদের সংখ্যা কমেছিল।।তারপর এখন মুছে যেতে বসেছে খ্রিস্ট আগ্রাসনের ফলে। যাঁরা ধর্মান্তরিত হন তাঁরা নিজেদের আদিম সমাজের বলতে লজ্জা পান। এখন তাই সব কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৪০০ …

এছাড়াও ডোবাঙ , পাংগি, পালিব ইত্যাদিও কিছু ছোট ছোট উপবিভাগ আছে জনজাতিদের মধ্যে।

আদি জনগোষ্ঠী মধ্যে নানা ছোট ছোট উপবিভাগ প্রধানত আলাদা আলাদা ভৌগলিক অঞ্চলে নিজের বাস গড়ে তুলেছিল। তাঁদের মধ্যে বসবাস , জমি দখল নিয়ে বিরোধ ছিল। এমনকি তীব্র হানাহানি যুদ্ধও হয়েছিল। এসব নিয়ে অরুনাচলের পাহাড়ের পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, আদি জনজাতির মধ্যে , নদীর ঝম ঝম আওয়াজ ও আর ছায়া ভরা পাহাড়ি পথে, মায়াবী জোৎস্না রাতে কত শত লোক গাঁথা জড়িয়ে আছে…তেমন কিছু লোকগাঁথা নিয়ে আলোচনা করব পরের পর্বে।

#ক্রমশঃ

#দুর্গেশনন্দিনী

তথ্যঃ তামাঙ , ডয়া, আদি, আপাতনি জনজাতি কথা