১৬ মার্চ ১৯৬০। সম্ভবত জীবনের একমাত্র সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন রাজশেখর বসু। ৮০ বছরের জন্মদিনের ঠিক দু’দিন আগে। তখন তিনি সাবধানী। ক্ষোভ, অনুযোগ কিংবা বিতর্কমূলক কোনও প্রসঙ্গ আসতেই বলেছিলেন, “এসব কথা টুকবেন না। এসব কথা শুধু আপনার এবং আমার মধ্যে। এখন এই বয়সে, আমি আমার বন্ধুদের কাউকেই ক্ষুণ্ণ করতে চাই না।” তাই হয়তো এমন বিপুল বৈচিত্রময় জীবন কাটিয়েও, একাধারে রসায়নবিদ ও রসসাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও, কোনও স্মৃতিকথা বা জীবনচরিত লেখেননি।

সায়েন্টিফিক মেকানিক্যাল ব্রেন

এক বার দ্বারভাঙা ঘুরে এসে চন্দ্রশেখর বসু বললেন, “ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে।” মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বললেন, “তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে নাকি?” দ্বারভাঙার রাজা আশীর্বাদ করেছেন, তিনিই ছেলের শিরে আছেন, ছেলের নাম হল রাজশেখর।

রাজশেখরের ছেলেবেলাটা আর পাঁচ জনের মতো ছিল না। কিছুটা সুকুমার রায়ের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। সুকুমারের বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানা যায়, যখনই কোনও খেলনা দেওয়া হত তাঁকে, সেটা কী ভাবে চলে, তা ঠুকে-ভেঙে দেখার চেষ্টা করতেন সুকুমার। রেকর্ডার ভেঙে দেখতে চাইতেন, কোথা থেকে আওয়াজ বেরোয়। রাজশেখরও তেমনই। যে কোনও খেলনা— টিনের ইঞ্জিন, রবারের বাঁশি, স্প্রিংয়ের লাট্টু— হাতে দেওয়া হোক না কেন, এক ঘণ্টার মধ্যে লোহা-পাথর-হাতুড়ি দিয়ে তা ভেঙে ফেলতেন। প্রশ্ন— কেন বাজে? কেন ঘোরে? এক বার কলকাতা থেকে স্প্রিংয়ের নতুন ইঞ্জিন আসার পরে মা লক্ষ্মীমণি বললেন, “দেখিস্ যেন ভাঙ্গিস না।” অমনি চার বছরের রাজশেখরের মুখ গম্ভীর, খেলনা নেবেই না! তার পরে যা খুশি করার অনুমতি মিলতেই ইঞ্জিন শতটুকরো। আর একটু বড় হতে এল আড়াই টাকার ইঞ্জিন, সেটা স্পিরিট দিয়ে চালানোর চেষ্টা হল। শোঁ শোঁ হিস হিস আওয়াজ হল, কিন্তু চলল না। একটু পরে দড়াম করে বিকট আওয়াজে সেই আড়াই টাকার বয়লার ফাটল। রাজশেখর অবশ্য আগে থেকেই বিপদ বুঝে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিল, “দাদা পালাও। পালাও!” আর ছোটবেলা থেকে এই সব দেখে ভাইয়ের প্রতিভায় মুগ্ধ বড়দাদা শশিশেখর লিখছেন, ‘সায়েনটিফিক মেকানিক্যাল ব্রেন’।

সপ্রতিভ মস্তিষ্কের লেখাপড়ার শুরুটাও, অর্থাৎ হাতেখড়ি, দুর্দান্ত রোমহর্ষক। দু’জন লোক একটা বড় কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকত, আর পায়জামা-চায়না কোট করা রাজশেখর পেনসিল নিয়ে ছুটে এসে কাগজটা ফুটো করে দিত। পেনসিলটা ভেঙে যেত। ব্যস, হাতেখড়ি! পকেটে অটোমেটিক পেনসিল আর হাতে লোহার স্ট্র্যাপ বা কাঠের ‘সোঁটা’, লেখাপড়ার জন্য আর কী চাই! এ হেন রাজশেখরের বয়স যখন চার, তখন সে প্রথম ফুলস্টপ দিতে শিখল।

রাজশেখর দ্বারভাঙায় আসে সাত বছর বয়সে। ছ’বছরের বড় শশিশেখর তখন বাবার বাক্স থেকে ‘বেগাম’ সিগারেট চুরি করে খায়। ভাই একটু বড় হতেই সে বলে, “ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারি মজা!” রাজশেখরের অবশ্য বিশ্রী লাগল, একটু টেনেই ফেলে দিল। বৃদ্ধ বয়সে দিল্লিতে এক অপারেশনের সময় রাজশেখরকে অন্যমনস্ক করতে ডাক্তার সিগারেট খাওয়ার পরামর্শ দেওয়ায় তিনি বলেছিলেন, “খাই না। …আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়।” ডাক্তার ঠাট্টা করেছিলেন, “ইউ অট টু হ্যাভ কন্টিনিউড ইট!” প্রবল রোগযন্ত্রণাতেও হো হো করে সে কী হাসি!

নেশা ছিল না, আট বছর বয়সে আমিষ খাওয়ার পাটও চুকিয়ে দিয়েছিল। কারণ, ঘৃণা। কলে ইঁদুর পড়লে মারত না, ছেড়ে দিত। দেখেশুনে কেউ কেউ বলেছিলেন, ছেলে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেবে। অনেক পরে ‘আমিষ নিরামিষ’ প্রবন্ধে অঘোর দত্তের বয়ানে শোনা যায়, “যদি জেরা কর কেন রুচি হয়না, তবে ঠিক উত্তর দিতে পারব না। হয়তো পাকযন্ত্রের গড়ন এমন যে আমিষ সয় না কিংবা পুষ্টির জন্য দরকার হয় না। হয়তো ছেলেবেলায় এমন পরিবেশে ছিলাম বা এমন কিছু দেখেছিলাম শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম যার প্রভাব স্থায়ী হয়ে আছে।”

জীবনের প্রথম সাত বছর মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে কাটে রাজশেখরের। ১৮৮৮ সালে দ্বারভাঙা আসার পরে রাজ স্কুলে ভর্তি হন, ১৮৯৫-এ এন্ট্রান্স পাশ। সেই স্কুলে তখন তিনিই একমাত্র বাঙালি ছাত্র। ১৮৯৫ থেকে ’৯৭ দু’বছর পটনা কলেজে ফার্স্ট আর্টস পড়েন। এ বার বাঙালি সহপাঠীর সংখ্যা জনাদশেক। লেখাপড়ার সঙ্গে কিছু সাহিত্য-আলোচনারও সূত্রপাত ঘটল। ১৮৯৭-এ কলকাতা এসে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হলেন, দু’বছর পরে কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করলেন। পরের বছর কেমিস্ট্রিতে এমএ পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেন। এর পরে আবার বিএল পড়া। কিন্তু মাত্র তিন দিন আদালতে গিয়েই মোহভঙ্গ।

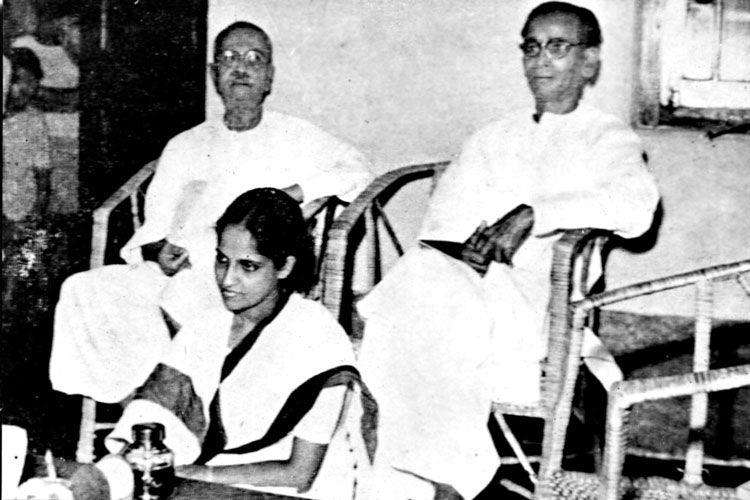

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে

জীবনের মোড় বদলাল ১৯০৩ সালে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলাপে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের রসায়নবিদ বা কেমিস্টের পদে যোগ দিলেন রাজশেখর। তিন বছরের মধ্যে সংস্থার সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন। ১৯৩২ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত সংস্থার জন্য প্রাণপাত করে কাজ করলেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসর হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংস্থার জন্য কাজ করে গিয়েছেন।

মননশীল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ

রাজশেখরের গল্প পড়ে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, “এই বুড়া বয়সে তোমার গল্প পড়িয়া হাসিতে হাসিতে choked হইয়াছি।” সাহিত্যে হাসি ঝরে পড়লেও ব্যক্তিগত জীবন আমোদ-আহ্লাদে কাটত না তাঁর। ১৯৩৪ সালে রাজশেখরের জীবনে সম্ভবত সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়। ১৭ এপ্রিল কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মেয়ে ও জামাইয়ের মৃত্যু হয়। মনের ভিতরে গভীর আঘাত পেয়েছিলেন রাজশেখর, বাইরে তার প্রকাশ প্রকট ছিল না। লিখেছিলেন ‘সতী’ নামে এক আশ্চর্য কবিতা— “চকিতে উঠিয়া রথে বসে সীমান্তিনী/ বিদ্যুৎ-প্রতিমা সম। শিরে হানি’ কর/ বলে যম — ‘কি করিলে কি করিলে দেবী!/ নামো নামো এ রথ তোমার তরে নয়।’” এই ঘটনার আট বছর পরে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। বেদনাহত রাজশেখরের প্রত্যুত্তর— “মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না। বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে। …এবারে শোক উস্কে দেবার লোক নেই, আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়, সেজন্য মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পারব।” চিঠির শেষে গীতার বাণীও জুড়ে দিয়েছেন, যার সারমর্ম— দুঃখে যিনি উদ্বিগ্ন হন না, বিষয়সুখে নিস্পৃহ থাকেন, যাঁর রাগ-ভয়-ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে, সেই মননশীল পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞ।

দশ রকম বিপদের ভিতরেও দশ হাতে কাজ করে গিয়েছেন রাজশেখর। তিনি সত্যিকারের এক স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ। তাই হয়তো খুব নীরবে কাজ করার ক্ষমতা ছিল রাজশেখরের। তাঁর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হল এমন এক কাণ্ডের ইতিবৃত্ত, যা এত কাল কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষের নেতৃত্বে মানিকতলা বোমা মামলার ঘটনায় বোমার ফর্মুলা এবং যাবতীয় মালমশলা সরবরাহ করতেন রাজশেখর! ধরা পড়লে সোজা সেলুলার জেল, তবু নির্ভয় কাজ করে গিয়েছেন। এবং নীরবে। কাউকে না জানিয়েও যে দেশের কাজে ব্রতী হওয়া যায়, নাতনি আশা সে খবর দূরদর্শনে প্রকাশ না করলে কেউ কখনও জানতে পারত কি?

ব্যক্তি রাজশেখরের আরও কিছু টুকরো ছবি পাওয়া যায় যায় নাতনির ছেলে দীপংকরের বয়ানে। দীপংকরের জন্ম ১৯৪১ সালের ১৯ জুন। অনেকে বলেন, একের পর এক কাছের মানুষকে হারানোর পরেও যে রাজশেখরের মধ্যে অনবরত প্রাণশক্তির সঞ্চার হত, তার একটা কারণ এই প্রাণোচ্ছ্বল প্রদৌহিত্র। দীপংকর লিখছেন, “রাজশেখর বসুকে সকলেই চিরকাল রাশভারী ও গোমড়ামুখোই জেনেছেন। তাঁর ছেলেমানুষী মজা দেখেছি কেবল আমরাই।”

১৪ নম্বর পার্শিবাগান লেন ছিল বসু ভাইদের পৈতৃক বাড়ি। সেখানে এক বিরাট আড্ডা বসত, মধ্যমণি মেজভাই রাজশেখর। মজলিশ প্রত্যেক দিনই বসত, তবে জমজমাট হত ছুটির দিন রবিবারে, বৈঠকখানা গমগম করে উঠত। কত নামকরা ডাক্তার, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, ইতিহাসবিদ সেখানে আসতেন। যদুনাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা হাজির হতেন। মজলিসে চা, দাবা, তাসের সঙ্গে চলত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। আড্ডার একটা নামও ছিল— ‘উৎকেন্দ্র সমিতি’। প্রথমে একটা ইংরেজি নাম ছিল, পরে তা বদলে বাংলা নাম দেন রাজশেখর। রবীন্দ্রনাথের যেমন ‘বিচিত্রা’, সুকুমার রায়ের যেমন ‘মানডে ক্লাব’, রাজশেখরের তেমনই ‘উৎকেন্দ্র সমিতি’। রাজশেখর এখানে প্রাণ খুলে কথা বলার সুযোগ পেতেন, আবার লেখার প্রচুর রসদ সংগ্রহ করতেন এখান থেকেই। পরশুরামের গল্পেও এর উল্লেখ পাই— ‘বিরিঞ্চিবাবা’ গল্পের চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের আড্ডা।

রসসাহিত্যিক আবার কী!

সৈয়দ মুজতবা আলী রাজশেখরকে লেখা এক চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেন— “আপনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি যদি হারিয়ে যায় আমাকে বলবেন, আমি স্মৃতি থেকে সমস্ত লিখে দোব।” তাঁর গল্পের কেমন আকর্ষণ, এ থেকেই স্পষ্ট।

এমনিতে হাসির গল্প লেখার বিপদ আছে। পাঠক ভাবেন, হেসেই কাজ শেষ, অনেক সময়ই তলিয়ে দেখেন না। কিন্তু পরশুরামের হাসির গল্পে সামাজিক মন থেকে ব্যক্তিমন সবই ধরা পড়ত ভাষার জাদুতে। ‘কজ্জলী’, ‘হনুমানের স্বপ্ন’, ‘গামানুষ জাতির কথা’, ‘ধুস্তরী মায়া’, ‘কৃষ্ণকলি’, ‘নীল তারা’, ‘আনন্দীবাঈ’, ‘চমৎকুমারী’ ইত্যাদি গল্পের ভিতরেই ছড়িয়ে আছে এমন হাজার ঐশ্বর্য। পাঠক জানেন, গল্পগুলো আস্বাদে কেমন আরাম-স্বস্তি।

প্রমথনাথ বিশী লিখছেন— “শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র (১৯২২) বাঙালী পাঠকের কান ও চোখ সজাগ হয়ে উঠল, এ আবার কে এলো? Curtain Raiser হিসাবে গল্পটি অতুলনীয়। এক গল্পেই আসর মাত।” এর পরে আর পাঠকের উৎসাহে ভাটা পরার কোনও অবকাশ দেননি রাজশেখর, থুড়ি পরশুরাম। তখন তিনি এই নামে লেখেন। ৪২ বছর বয়সে প্রথম লেখা ছাপছেন, আর তাতেই হইহই ফেলে দিচ্ছেন বাঙালি পাঠকসমাজে। আগে কিছু লিখেছেন? বিজ্ঞাপন আর ক্যাটালগ ছাড়া কিছু নয়, অন্তত ছাপার জন্য নয়। কেন লিখছেন? প্রথম গল্প সম্পর্কে বলছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক কোম্পানি রাতারাতি গড়ে ওঠে, আবার ডুবেও যায়। অসাধু ব্যবসায়ীদের সেই ব্যঙ্গচিত্র আঁকাই তাঁর উদ্দেশ্য। আর ছদ্মনাম? আসলে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার জন্য সম্পাদক জলধর সেন গল্প দিতে বলেছিলেন, স্বনাম ব্যবহারে আপত্তি ছিল রাজশেখরের, তাই এই ব্যবস্থা। সে দিন কোনও কারণে বাড়িতে তারাচাঁদ পরশুরাম স্যাঁকরা এসেছিল। সেই নামটাই লেখায় বসিয়ে দেন। এর মধ্যে কোনও পৌরাণিক কটাক্ষ বা শ্লেষ নেই, এমনকি তা যে এর পরে স্থায়ী হতে পারে, তা-ও ভাবেননি। আসলে, সাহিত্যজগতে রাজশেখরের প্রবেশই হঠাৎ।

মনে রাখা দরকার, যে বয়সে অধিকাংশ লেখক মধ্যপর্বে পৌঁছে যান, সে বয়সে রাজশেখরের আত্মপ্রকাশ। ধীরে-সুস্থে পাঠকসমাজ তৈরি করা, তাঁদের রুচিতে অভ্যস্ত করানো, এটাই ট্র্যাডিশন। তা না, দুম করে মধ্যগগনে সূর্য উঠে পড়লে মুশকিল বইকি! অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বা মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ও এমন অকস্মাৎই ছিল। তাঁদের মতো রাজশেখরও চমক হয়ে থেকে যাননি। এর পরে ‘গড্ডলিকা’ আর ‘কজ্জলী’ বইয়ে লিখেছেন এগারোখানা গল্প। আর ধীরে ধীরে শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, নন্দবাবু, তারিণী কবিরাজ, কেদার চাটুজ্যে, লাটুবাবু, নাদু মল্লিকেরা বাঙালি জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

ও দিকে বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজও চলছে পুরোদমে। শ্রমিক ও কারিগরদের সঙ্গে সান্নিধ্য ফুটে উঠছে কলমে। জানাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে একেবারে পরিবারের মতো করে মিশতেন। ‘চমৎকুমারী’ বইয়ের ‘ভূষণ পাল’ গল্পে সে প্রসঙ্গে আসছে। তবু ‘বিচিন্তা’ প্রবন্ধগ্রন্থে লিখছেন, তাঁকে মোটেও ‘রাসায়নিক সাহিত্যিক’ বলা চলে না। দুই কাজ এক সঙ্গে সামলালেও ওই সম্বোধনে ঘোর আপত্তি। আসলে ব্যক্তি স্রষ্টার উপরে সৃষ্টি নির্ভর করে, এমন মনেই করতেন না রাজশেখর। ‘সাহিত্যিকের ব্রত’ প্রবন্ধে লিখছেন, “লেখক নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী বা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী হতে পারেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগবলের প্রভাব মানতে পারেন বা সোভিএট তন্ত্রের একান্ত অনুরাগী হতে পারেন— লেখকের রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উল্লেখ থাকতে পারে, কিন্তু রস-বিচারের সময় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।”

এমনকি নিজেকে ‘রসসাহিত্যিক’ বলতেও ঘোর আপত্তি ছিল রাজশেখরের। বলতেন, “রসসাহিত্যিক আবার কি; আমি কি হাঁড়িতে রস ফুটিয়ে তৈরী করি।”

উল্লেখ করতেই হয়, রান্নায় দারুণ আগ্রহ ছিল রাজশেখরের। চমৎকার আচার বানিয়ে বয়ামে বয়ামে সাজিয়ে রাখতেন। তবে চেনা রান্নায় রাজশেখরকে চেনা মুশকিল। তাঁর ‘সিগনেচার’ আবিষ্কারে। হেঁশেলের সুবিধের জন্য বানিয়েছিলেন তরল মশলা। শিশিতে ভরে রেখে দিতেন, প্রয়োজন মতো কাজে লাগাতেন। এক্সপেরিমেন্ট করে বানিয়েছিলেন জিলিপির পুডিং আর কুমড়োর স্যান্ডউইচ।

আরও অনেক খুঁটিনাটি কাজ জানতেন রাজশেখর। এক জীবনে এত কিছু শিখেছিলেন কী করে, সেটা অবশ্যই বিস্ময়ের। দীপংকর বলছেন, রাজশেখর নাকি নিজেকে ‘জ্যাক অব অল ট্রেড্স মাস্টার অব নান’ বলতেন। আর দীপংকর সেটা বদলে করছেন— ‘জ্যাক অব অল ট্রেড্স মাস্টার অব ফিউ’। জানেন সব কিছু এবং পারেনও অনেক কিছু। কী কী পারতেন? গোনার জন্য তৈরি করেছিলেন অ্যাবাকাস। বই বাঁধাতে পারতেন, কাজের জন্য ফাইল নিজেই বানিয়ে নিতেন। নিজে হাতে সেলাই করে নিতেন ক্যাম্বিসের ব্যাগ। নিজের পোশাক নিজে কাচতেন। দাড়ি কামিয়ে ব্লেড রোদে দিতেন। যে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট আর ধুতি পরে বাইরে বেরোতেন, তাতে অনেক পকেট থাকত, চশমা-পেনসিল-ইরেজ়ার-ছুরি রাখার ব্যবস্থা।

এত কাজ করতে গেলে নিজেকে শৃঙ্খলিত করাও জরুরি। কঠিন নিয়মে জীবনযাপন বেঁধেছিলেন রাজশেখর। কোথাও বেড়াতে গেলে রেলের কামরায় রাজশেখরের করে দেওয়া ছক অনুযায়ী এক ভৃত্য সব জিনিসপত্র সাজিয়ে দিত। সঙ্গে থাকত ছোট মই, মেরামতির প্রয়োজন হলে নিজেই সারতেন। খুব খুঁতখুঁতেও ছিলেন। দরজা-জানালার

রং হত শুকনো পাতার মতো, চুনকামে নীল রং ব্যবহার করতেন না। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সেজে উঠেছিল বকুলবাগানের বাড়ি।

মিস্ত্রি ও কেরানি

শেষ বয়সে, ১০ জানুয়ারি ১৯৬০, এক সংবর্ধনাসভায় রাজশেখর বলেন— “আসলে আমি আধা মিস্ত্রী, আধা কেরানী। অভিধান তৈরী আর পরিভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ, রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ কেরানীর কাজ।” আর নিজের

গল্প লেখা নিয়ে বলেছিলেন, “তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি বেশি নয়।” কী ভাবে হল সে সব কাজ?

চলিতভাষা ব্যবহার করে এবং নানা জটিলতা ও দুরূহতা পরিহার করে রামায়ণ-কাহিনিকে তিনি যেন প্রায় উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। তিন বছর পরে হাত দেন আরও দুরূহ মহাভারত অনুবাদের কাজে। বিপুলায়তন পুরাণ-কাব্যের নির্যাস অটুট রেখে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন রাজশেখর।

অন্য দিকে বাংলা বানানের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে একটি অভিধান তৈরি করার জন্য ভাষা-উৎসাহী ও ভাষা-প্রাজ্ঞ রাজশেখরকে অনুরোধ করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একা এ কাজ সম্ভব নয়, তাই সহযোগী হন সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। যে সমস্ত শব্দের একাধিক বানান আছে, তার তালিকা তৈরি করেন। বানান নির্বাচনের মতামত চেয়ে তালিকা পাঠিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, যোগেশ বিদ্যানিধি, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় ‘চলন্তিকা’, প্রথম মুদ্রণে শব্দের তালিকা ২৬০০০, পরে ৩০০০০। সব সময়ে ব্যবহারের উপযোগী এই অভিধান বাঙালির ঘরে ঘরে শোভা পেতে লাগল। স্বীকৃতি এল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে— “এতদিন পরে বাঙলা ভাষার অভিধান পাওয়া গেল।”

‘চলন্তিকা’র পরিশিষ্ট অংশে বিষয় অনুযায়ী প্রচুর পরিভাষা সাজিয়েছিলেন রাজশেখর। যেমন বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিভাষার তালিকায় ঠাঁই পেয়েছিল ‘পাটীগণিত’, ‘বীজগণিত’, ‘বলবিদ্যা’, ‘পদার্থবিদ্যা’ ইত্যাদি। তাঁর সেই ভূমিকা আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল ১৯৩৪ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতিতে। রাজশেখর ছিলেন সভাপতি। সদস্য ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ।

রাজশেখরের কাছেই শোনা, কেউ নাকি ‘দি পোলিস ওয়্যার পেট্রলিং দি রোডস’-এর বাংলা করেছিলেন ‘পুলিশ রাস্তায় পেট্রল ছিটাইতেছিল।’ সেই সূত্রেই বাংলা পরিভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলতেন তিনি। তাঁর মতে, শব্দগুলি প্রথম প্রথম একটু কানে লাগলেও পরে দিব্যি চলতে থাকে। রেডিয়ো-অ্যাক্টিভের বাংলা ‘তেজস্ক্রিয়’, সে কালে চলত না, এখন নির্বিবাদে চলে। ধ্রুপদী ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে নতুন শব্দ গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের অনেকখানি দায়িত্ব আছে বলে মনে করতেন রাজশেখর। জনতা বই পড়ে যতটা না ভাষা শেখে, তার চেয়ে অনেক বেশি এবং তাড়াতাড়ি শেখে খবরের কাগজ থেকে। সংবাদপত্র রোজ পড়া হচ্ছে, পাঠকসংখ্যাও অনেক বিস্তৃত, অতএব জনতার সঙ্গে যোগাযোগও। রাজশেখর বলছেন, “ভুল পরিভাষার প্রচারে সাংবাদিকরাই বেশি দায়ী।” কিছু ভুল ধরিয়েও দিয়েছেন তিনি। ‘আয়রন ওর’ কখনওই ‘আকরিক লৌহ’ নয়, ‘লৌহ আকরিক’। ‘পেট্রোলিয়াম ফাউন্ড’ বললে বাংলায় লেখা হয় ‘পেট্রল পাওয়া গিয়েছে’, কিন্তু তা ভুল। মাটির নীচে পেট্রল পাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে কেবল পেট্রোলিয়ামই পাওয়া যায়। এক বিখ্যাত ইংরেজি সংবাদপত্রে সাংবাদিকদের ভুল সংশোধনের জন্য ভাষাবিদদের নিয়োগ করা হত বলে শোনা যায়। তাঁদের নির্দেশ মতো শব্দচয়ন করা হত। বাংলাতেও সেই ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন রাজশেখর।

বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেওয়ার পরে নিজের এই আগ্রহকে খুব কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করেছিলেন রসায়নবিদ রাজশেখর। তাতে রসায়নের কী উপকার হয়েছিল, সে হিসেব বিজ্ঞানীরা করবেন। কিন্তু বাংলা ভাষার যে দুর্দান্ত একটা লাভ হয়েছিল, এ নিয়ে সন্দেহ নেই। তৎসম, তদ্ভব, ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে জিনিসের নিত্যনতুন নামকরণ করতেন তিনি। ‘কীটনাশক পদার্থ’ হল ‘মারকীট’, ‘সুগন্ধ-সার’ বা ‘এসেন্স’ হল ‘কনসেন্ট’, ‘ডায়াবেটিসের ওষুধ’ হল ‘ডায়াবিনল’, ‘কাশির ওষুধ’ হল ‘কাসাবিন’, ‘স্নায়ুস্নিগ্ধকারী ওষুধ’ হল ‘কোয়াটিন’, ‘আইওডিন প্রলেপ বা মলম’ হল ‘আইডোলেপ’, ‘বোরিক মলম’ হল ‘বোরোলেপ’। এ রকম অসংখ্য ওষুধ, রাসায়নিক ও প্রসাধনী শুধু কাজের গুণে নয়, নামের গুণেও জনপ্রিয় ছিল। এগুলি যখন বিজ্ঞাপন হিসেবে পত্রিকার পাতায় বেরোত, তখন সেই বয়ানও নিজে হাতে লিখতেন রাজশেখর। অফিসের খাতায় সইও করতেন বাংলায়। ‘ডেসপ্যাচ স্লিপ’কে লিখতেন ‘যা-পত্র’, ‘ভিজিটিং অর্ডার স্লিপ’কে ‘দ্র. পত্র’।

রাজশেখরের কৃতিত্ব, অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করা। তবে তাঁর নিজের জন্যও একটি নাম জুটেছিল, সৌজন্যে সুনীতিকুমার— ‘সুবুদ্ধিবিলাস’। সুরুচি, শৃঙ্খলা আর বুদ্ধির এক আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছিল এই মানুষটির মধ্যে।