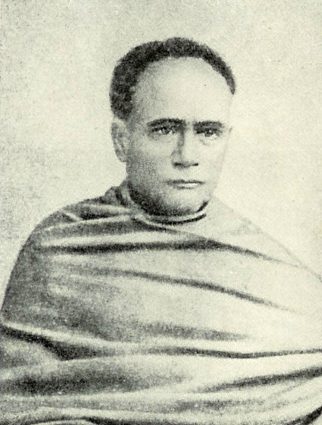

চলছে বাঙ্গালির অহংকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত-জন্মোৎসব। সেই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের উদ্দেশেই আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কলেজের ছেলেরা রীতিমতো উত্তেজিত। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। রোজ এসব চলতে পারে না। ঝোলায় ভরে, পকেটে করে ইটপাটকেল নিয়ে আসছে তারা। জমা করছে সংস্কৃত কলেজের ছাদের বিভিন্ন কোনায়। হিন্দু স্কুলের ছেলেদের এ বার আর ছেড়ে দেওয়া যাবে না। সংস্কৃত কলেজের গা ঘেঁষে একমাত্র ওদেরই বাড়ি। আর স্কুলে যেতে গেলে ঢুকতে হবে সংস্কৃত কলেজের গেট দিয়েই। এবার যাবি কোথায় বাছাধন! কথা নেই বার্তা নেই কলেজের দাদাদের অপমান! যা মুখে আসে ছেড়াগুলো তাই বলছে। কীসের এত গুমর?

দেখতে দেখতে লেগে গেল যুদ্ধ। ছাদের পাঁচিলের বিভিন্ন পয়েন্টে পজিশন নিয়েছিল সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা। হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা গেট পেরিয়ে কলেজ চত্বরে ঢুকতেই উড়ে আসতে লাগল ক্ষেপণাস্ত্র। ছোট বড় মাঝারি নানা মাপের ইটপাটকেল। নিশানা একেবারে মোক্ষম। কারও গায়ে লাগছে, কারও হাতে লাগছে, কারও বা সোজা মাথায়। ছেলেরা ছুটে পালাচ্ছে, কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছে, কেউ আবার টিলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে ছুড়ছে তিনতলায় ছাদের দিকে।

কলেজের স্যারেরা অনেকক্ষণ ঢুকে গেছেন টিচার্স রুমে। প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগর মশাই কলেজে এসেছেন তারও আগে। সুতরাং স্যারেদের আহত হবার আশঙ্কা নেই। মনের সুখে জমিয়ে রাখা ইটপাটকেলের সদ্ব্যবহার করতে লাগল সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা। মারামারি চলতে লাগল পুরোদমে।

বিদ্যাসাগর মশাই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন দরজা ঘেঁষে। সামনে লম্বা বারান্দা, সারি সারি থাম আর রোদবৃষ্টি ঠেকানোর ঝরোখা। ওপরে ছাদ থেকে ইটবৃষ্টি হচ্ছে। নিচ থেকে জবাব আসছে দুটো-চারটে। সঙ্গে চিৎকার আর গালাগালি। বিদ্যাসাগর মশাই একবার ওপরে তাকাচ্ছেন। একবার নিচে উঁকি মেরে দেখছেন। ইতিমধ্যে দেওয়াল ঘেঁষে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ঘরের পাশে এসে জড়ো হয়েছেন অন্য শিক্ষকরা। সকলেই উদ্বিগ্ন—এই মারামারি যে কতদূর গড়াবে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কমার তো কোনও লক্ষণই নেই! শুধু প্রিন্সিপাল সাহেবের ভাবান্তর নেই। তিনি কেবল লক্ষ্য রাখছেন দু-দল ছাত্রের মধ্যে কারা জেতে, কারা হারে।

এমন মারামারি প্রায়ই বাঁধত সেকালের সংস্কৃত কলেজে। অবস্থা এক একদিন এমন গুরুতর হত যে বাধ্য হয়ে পুলিশ ডেকে আনতে হত। পুলিশ এসে লাঠি উঁচিয়ে নিয়ন্ত্রণে না আনলে মাথা বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরতেই পারত না সাতে-পাঁচে না থাকা নির্বিরোধী ছাত্রের দল।

২

বিদ্যাসাগর মশাই যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন ছিল না। এখন যেখানে কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস, সেই অ্যালবার্ট হলের দোতলায় বসত প্রেসিডেন্সির ক্লাস। নীচের তলায় দু-তিনটে ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতেন অধ্যাপকরা। বিদ্যাচর্চার স্থানাভাব এত বেশি ছিল যে, শোনা যায় পরপর বেশ কয়েক বছর গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে ছাত্রদের এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিতে হয়। পড়াশোনার উপযুক্ত ভবন বলতে তখন ছিল শুধু সংস্কৃত কলেজ বিল্ডিং। আর তার গা-ঘেঁষা হিন্দু স্কুল। তবে সেকালের কলকাতা শহরে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে জড়িত মানুষের কোনও অভাব ছিল না। বিদ্যাসাগর তো ছিলেনই। তাঁর পাশাপাশি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ— এমন আরও অনেকে। সেকালের নির্মীয়মাণ বাংলা সাহিত্যে এঁরা সকলেই ছিলেন দিকপাল বলে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু কী এমন ঘটল যাতে এতজন প্রতিভাবান বাঙ্গালি বহু যোজন পিছনে পড়ে রইলেন। আর একার দাপটে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন খেটো ধুতি আর ফতুয়া পরা খর্বাকৃতি একটি মানুষ, যাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? কী ছিল এই জেদি একগুঁয়ে ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে, যা অন্য কারোর মধ্যে ছিল না? কোথায় তাঁর অনন্যতা যার জোরে তিনি এভাবে আলাদা হয়ে উঠেছিলেন জ্ঞানচর্চা আর সমাজ সংস্কারের সেই জটিল সময়ে?

বিদ্যাসাগরের যে ভাবমূর্তিটি প্রায় দুশো বছর পরেও বাঙ্গালির চিন্তায় চেতনায় একই রকমভাবে বাসা বেঁধে আছে সেটা তাঁর দ্বৈত রূপ। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায়, একদিকে ভয়ানক কঠোর বীর্যের একটি মূর্তি, বিরাট এবং সুদৃঢ়; অন্যদিকে বেদনার অব্যাকুল মন্দাকিনী।

আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যেমন দেখেছেন— “এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মানুষের কীরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই উগ্র পুরুষকার.. সেই উন্নত মস্তক.. সেই উগ্র বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবিভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।”

সেই উগ্র পুরুষকার এবং উন্নত মস্তকের অধিকারী মানুষটি যখন শহরের এক বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন সেইভূমিকাতেও তিনি যে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে উঠবেন – এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন ভয়ানক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর মনের গভীরে কৌতুক, রসিকতা আর সহানুভূতির যে টলটলে দিঘি ছিল, যার প্রমাণ জীবনভর বারেবারেই পাওয়া গেছে, কলেজ কম্পাউন্ডে পা দেওয়ামাত্র সেই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পরিচয়টিকে তিনি চৌকাঠের বাইরে রেখে আসতেন। বদলে পরেনিতেন ভয় ধরানো গাম্ভীর্যের এমন এক বর্ম যে, তাঁর দিকে তাকানো মাত্র ছাত্রদের বুক শুকিয়ে যেত। আটপৌরে পোশাক পরা খর্বাকৃতি মানুষটি কোনও বেচাল সহ্য করবেন না—এটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হতো না। তাঁর বলিষ্ঠ হাঁটাচলা, থমথমে মুখ আর কড়া শাসকের দেহভঙ্গি কাজ করত প্রায় ম্যাজিকের মতো। দুটো পিরিয়ডের মাঝখানে, অধ্যাপক বা পণ্ডিতমশাইরা যখন ক্লাসে নেই, ছাত্ররা স্বভাববশেই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করায় কলেজজুড়ে একটা গোলমাল ছড়িয়ে পড়ত। বিরক্ত বিদ্যাসাগর বারান্দায় বেরিয়ে চিৎকার করে বলে উঠতেন ‘আস্তে’।

ব্যস, মুহূর্তে পুরো কলেজ নিস্তব্ধ।

৩

যদি তাঁর কানে যেত ক্লাসের দুটো ছেলে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করছে, দুজনকেই ডেকে পাঠিয়ে সতর্ক করে দিতেন বিদ্যাসাগর। এতেও কাজ না হলে ফের দুজনকে ডেকে বহিষ্কারের কাগজ ধরিয়ে দিতেন। প্রশাসন চালাতে বিন্দুমাত্র দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। প্রশাসক হিসাবে এতটাই কঠোর আর নিরপেক্ষ ছিলেন যে, সহপাঠীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের দায়ে নিজের ছেলেকেও কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। সংস্কৃত কলেজেরই এক অধ্যাপক নাকি বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর আমার ছাত্র ছিল ঠিকই, কিন্তু ওকে আমার বড় ভয়। কথা বলতে সুবিধে লাগে না। কে জানে বাবা কখন ধমকে ওঠে!

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। দেখতে ভারী সুন্দর, তার ওপর সুরসিক। রঘুবংশম পড়ানো শেষ হলে তিনি নিজে থেকেই ছেলেদের মেঘদূত পড়ানো শুরু করলেন।

মেঘদূত পড়ানোর গুণেই কিনা কে জানে, ওই সময়ে এক কাণ্ড ঘটল। সংস্কৃত কলেজের উত্তরদিকে এক গৃহস্থ বাড়ির কর্তা একদিন সটান এসে দেখা করলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে। বললেন, স্যার, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি, যদি কিছু ব্যবস্থা করেন।

বিদ্যাসাগর বললেন, কী হয়েছে বলুন।

– স্যার, আপনার কলেজের ছাত্রদের জন্য আমার বাড়ির মেয়েদের ছাদে ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে।

– সে কি, কেন ?

– কী আর বলব, আপনার কলেজের ছাত্ররা সারাক্ষণ হাঁ করে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে, কখন মেয়েরা ছাদে গেল, কখন ছাদ থেকে নামল। বলুন তো কী লজ্জার কথা!

– হুম। এ তো ভারী অন্যায়। ঠিক আছে, আপনি যান, আমি দেখছি।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর ঘুরতে ঘুরতে টিচার্স রুমে এলেন। বিদ্যাসাগর। পণ্ডিত মদনমোহন চেয়ারে বসে আছেন। বিদ্যাসাগর তাকে ডেকে বললেন, উত্তরদিকে দোতলার ক্লাসরুমেই তো তুমি পড়াও। ওদিকের বাড়ির ভদ্রলোক এসেছিলেন। অভিযোগ করে। গেলেন ছেলেরা নাকি হাঁ করে ওঁর বাড়ির মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি ছেলেদের বারণ করে দিও ওদিকে যেন না তাকায়। মদনমোহন হেসে বললেন, দেখো বিদ্যাসাগর, বসন্তকাল পড়েছে। ছেলেরা ক্লাসে মেঘদূত পড়ছে। আর তাদের পড়াচ্ছেন কে? না স্বয়ং মদন। মন চঞ্চল না হয়ে উপায় আছে? হো-হো করে হেসে বিদ্যাসাগর বললেন, সত্যি মদন, তোমায় নিয়ে আর পারা যায় না।

হাসতে হাসতে সেদিন ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু বিষয়টা মাথায় রেখে দিলেন। ক’দিন পরে ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে ওদিকের জানলার খড়খড়িগুলো ভ্রু দিয়ে এমনভাবে সেঁটে দিলেন যে ছেলেরা হাজার চেষ্টাতেও আর খুলতে পারেনি।

এমনই ছিলেন প্রশাসক বিদ্যাসাগর। আগে ডিসিপ্লিন। পরে অন্য সবকিছু।

(দুই)

শিক্ষাজগতে বিপুলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নিজেকে কীভাবে তৈরি করেছিলেন এই একগুঁয়ে, খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণ? সেই কাহিনিও চমকপ্রদ। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে দারুণ রেজাল্ট নিয়ে পাশ করে বিদ্যাসাগর উপাধি পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেইডাক এল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে। পদটি কলেজের প্রধান পণ্ডিতের। ওই কলেজের ছাত্ররা বেশিরভাগই সিভিলিয়ন। তাঁদের পড়াতে হবে ইংরেজিতে, বোঝাতে হবে ইংরেজিতে। অবসর সময়ে বাড়িতে বসে নিজে। নিজেই ইংরেজি শিখতে লাগলেন বিদ্যাসাগর। ক্ষুরধার মস্তিষ্ক তাঁর, অধ্যবসায়ও অসীম। অল্পদিনেই বলা ও লেখায় এতটা পারদর্শী হয়ে উঠলেন যে, বন্ধুবান্ধব-সতীর্থদের কাছে রীতিমতো ঈর্ষার ব্যাপার। এর কিছুকাল পরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দুরন্ত অধিকারের কথা শুনে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটিছাটায় তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়তে চলে আসতেন। রাজকৃষ্ণবাবু বয়স্ক লোক। তাঁকে পড়াতে গিয়ে বিদ্যাসাগর অনুভব করলেন, তারা নিজেরা যে পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিখেছেন – সে পদ্ধতি এখানে চলবে না। অনর্থক বহু সময় চলে যাবে। ভেবেচিন্তে নতুন এক পদ্ধতি বার করলেন তরুণ বিদ্যাসাগর। পরবর্তীকালে তার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা বা ব্যাকরণ কৌমুদীর মতো বই। যুগযুগ ধরে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের কাছে যা অবশ্যপাঠ্য হয়ে আছে।

৫

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর নিছক প্রশাসকের ভূমিকায় নিজেকে বেঁধে রাখতে চাননি বিদ্যাসাগর। প্রবল উৎসাহে নেমে পড়েছেন সংস্কারের কাজে।

প্রথম কাজ, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ ও মুদ্রণ।

দ্বিতীয়, এতদিন ধরে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য ছাড়া অন্য কোনও বংশের ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগর এসে সংকীর্ণ ভেদাভেদ প্রথা তুলে দিয়ে মেধাকেই ভর্তির একমাত্র মাপকাঠি ঘোষণা করলেন। এতে সমালোচনা হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু কোনোকিছুই তিনি গায়ে মাখেননি।

তৃতীয়, এর আগে কলেজে ভর্তি হলে সারা বছর কোনও টাকাপয়সা লাগত না ছাত্রদের। উল্টে তারাই কিছু কিছু করে টাকা পেত। বিদ্যাসাগর এসে এই রীতিটাই তুলে দিলেন। ঘোষণা করলেন, এবার থেকে কলেজে পড়তে গেলে টাকা লাগবে। সোজা কথায়, টিউশন ফি দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে অন্যরকম একটা সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে, পড়ুয়ার অভিভাবকদের সেটা বোঝানো দরকার, ভেবেছিলেন অধ্যক্ষ। বলাবাহুল্য, ঠিকই ভেবেছিলেন।

চতুর্থ, ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার ভিত মজবুত করতে, ব্যাকরণের জ্ঞান আরও নিখুঁত করে তুলতে নিজেই নেমে পড়লেন বই লেখায়। তৈরি হল উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠের মতো বই।

পঞ্চম, দারুণ গ্রীষ্মের দিনগুলোয় কলেজ ছুটি দিয়ে বাড়িতেই ছেলেদের পড়াশোনা করার রীতি চালু করলেন বিদ্যাসাগর। অহেতুক শরীরকে কষ্ট না দিয়ে বাড়িতে বসে নিজেদের তৈরি করার এই যে রীতি তিনি চালু করেন, আজ দেড়শো বছরের বেশি সময় বাংলার শিক্ষাজগতে তা চালু রয়েছে।

যষ্ঠ, শিক্ষা মানে যে কূপমণ্ডুকতার গণ্ডি ছেড়ে নিজের মনকে জগতের আরও অনেক কিছুর মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া সে কথা বোঝাতে সংস্কৃতের পাশাপাশি কলেজে প্রচলন করলেন ইংরেজি শিক্ষার।

কথাগুলো লিখে ফেলা যত সহজ, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু মোটেও তত সহজ ছিল না।বিদ্যাসাগরকে এইসময়ে দেখা যাচ্ছে, একদিকে তিনি নির্ভীক প্রশাসক, অন্যদিকে ছাত্রদরদি শিক্ষা-সংস্কারক। ছাত্ররা যে শিখতে এসেছে, জানতে এসেছে, তারা পড়বে কী? ঠিকমতো বই-ই তো নেই। সারাদিন কলেজ করে বাড়ি ফিরে বই লেখা শুরু করলেন বিদ্যাসাগর। ক্লান্তি নেই, বিশ্রামও নেই কোনও। একে একে প্রকাশিত হল বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা, শকুন্তলা, সীতার বনবাস। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যাসাগরের নাম। বাংলার সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির সেই আলো-আঁধারি সময়ে একার চেষ্টায় গোটা জাতিকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বিদ্যাসাগর, এদেশে তো বটেই, বিদেশেও তার তুলনা মেলা ভার।

৬

যেখানে দরকার, গাম্ভীর্যের থমথমে মুখোশটা সেখানে পরে থাকলেও ভিতরে ভিতরে তিনি যে কতখানি রসিক ছিলেন, তার অজস্র কাহিনি ছড়িয়ে আছে বাংলার ঘরে ঘরে। আমরা এখানে শুধু একটা নমুনা রাখছি, যে কাহিনি তুলনায় কম প্রচলিত।

তখন বিধবা বিবাহ নিয়ে সমাজে তোলপাড় চলছে। উঠতে-বসতে বিদ্যাসাগরকে গালাগালি করছে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ। আর আপামর সাধারণের চোখে তিনি ততদিনে দেবতা। এমনই একদিন জরুরি কাজ সেরে বিদ্যাসাগর হাজির হয়েছেন। পাণ্ডুয়া স্টেশনে। কিন্তু কপাল মন্দ, একটু আগেই বেরিয়ে গেছে। ট্রেন। তখনকার দিনে আজকের মতো এত ঘনঘন ট্রেন পাওয়া যেত না। একটা মিস করলে ঠায় বসে থাকতে হত তিন-চার ঘণ্টা। কী আর করেন, স্টেশন থেকে বেরিয়ে বিদ্যাসাগর এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন যদি কোখাও একটু বসার জায়গা মেলে। স্টেশনের বাইরে এক মুদির দোকান। তিনি এসে বসতে চাইতেই দোকানি খাতির করে টুল এনে দিল। তামাক খান জেনে তাড়াতাড়ি তামাকও সেজে আনল। একটু পরে দোকানে হাজির হলেন মুদির পরিচিত এক ব্রাহ্মণ। মুদি তাকেও বলল, আসেন দাদাঠাকুর, টুলে বসে একটু জিরিয়ে নিন। দুজনে পাশাপাশি বসে তামাক খাচ্ছেন, টুকটাক কথাবার্তা চলছে মুদির সঙ্গে। মুদি হঠাৎ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা দাঠাকুর, এইযে শুনছি আজকাল রাঁড়ের (তখনকার দিনে বিধবাকে রাঁড় বলা হতো) বিয়ে হচ্ছে, ব্যাপারখানা কী? ব্রাহ্মণ শুনেই একেবারে গরম। মুখে যা এল তাই বলে গালাগালি করতে লাগলেন। ছ্যা ছ্যা, ভদ্দরলোকের মেয়ের দু’বার বিয়ে হয়? এ কী অনাছিষ্টি বলতো দিকিনি।

মুদি বলল, শুনেছি তিনি নাকি মস্ত পণ্ডিত। রাঁড়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন? আরও রেগে গেলেন ব্রাহ্মণ। বললেন, কার কথা বলছ?বিদ্যেসাগর? সে ব্যাটা আবার পণ্ডিত হলো কবে? টাকা খাইয়ে, গোটা কতক ফিরিঙ্গিকে হাত করে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বলে-কয়ে বিধবা বিবাহের আইন পাশ করিয়েছে। সে ব্যাটা যদি পণ্ডিত হয়, তবে মুখ কে? মুদি নাছোড়বান্দা। বললে, দাঠাকুর, আমি শুনেছি বিদ্যেসাগর নাকি বামুন পণ্ডিতের ছেলে, নিজেও বামুন পণ্ডিত।

— কী! বামুন পণ্ডিত ? মাথায় টুপি জামা ইজের বুটজুতো পরে মুখে চুরুট গুঁজে ঘাড় বেঁকিয়ে হাঁটে। তাকে বামুন। পণ্ডিত বলে নাকি?

বিদ্যাসাগর টুলে বসে এতক্ষণ সবই শুনছিলেন আর মনে মনে হাসছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন।

—আচ্ছা, আপনি বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন?

—দেখিনি? দু’বেলা আমার বাদুড়বাগানের বাসার সুমুখ দিয়ে যাতায়াত করে, তাকে দেখিনি? কলকাতায় ওই ব্যাটাকে কে না দেখেছে। ব্যাটা হিন্দু না ফিরিঙ্গি বোঝা যায় না। ইয়া লম্বা গোঁফ, চোখে চশমা।

এরপর মুদির সেই দাঠাকুর যে ভাষায় বলতে শুরু করলেন, তাকে এক কথায় ইতর গালাগালি ছাড়া কিছুই বলা যায় না। সেই তোড় একটু স্তিমিত হলে বিদ্যাসাগর বললেন, তা, মহাশয়ের নামটা জানতে পারি? থাকা হয় কোথায়? ব্রাহ্মণ নিজের নাম জানিয়ে জবাব দিলেন, পাণ্ডুয়ারই কাছাকাছি এক গ্রামে তার নিবাস। এবার পাল্টা প্রশ্ন তা আপনার নামটা কী?

—আজ্ঞে, অধমের নাম শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

—কী বললেন ? বিদ্যাসাগর! দাদাঠাকুর একেবারে থ।

—আর নিবাস?

—আজ্ঞে বাদুড়বাগান।

—আপনি, আপনি কোন বিদ্যেসাগর ?

বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন, যে বিদ্যাসাগর রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে, আমিই সেই বিদ্যাসাগর। তবে আপনি যে বিদ্যাসাগরের কথা বললেন, বুটজুতো পরে দিনরাত চুরুট খায়, লম্বা গোঁফ, আমি সেই বিদ্যাসাগর নই, সে বোধহয় আর কেউ হবে। আমি তো জীবনে কখনও বুটজুতো পরিনে, চুরুটও খাইনে, আর গোঁফ যে নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

ব্রাহ্মণ কোনমতে সেখান থেকে উঠে একেবারে চোঁ চোঁ দৌড়।

—ও মশাই শুনে যান শুনে যান—ডাকছেন বিদ্যাসাগর।

আর কী কেউ দাঁড়ায়!

(তিন)

সবাই হয়তো জানে না, বিদ্যাসাগর মশাই একটু তাতলা ছিলেন। নিজের এই রুটি এমনভাবে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন যে, লোকে টরই পেত না। তোৎলামি নারাতে গেলে আস্তে আস্তে চিথা বলা অভ্যাস করতে হয়। বিদ্যাসাগর জোরে কথা প্রায় বলতেনই না। ফলে বোঝাই যেত না তিনি তোতলা। সমস্যাটা নিয়ে বিদ্যাসাগর এত সচেতন ছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজে এতদিন থেকেও পারতপক্ষে ক্লাস নেননি।

৮

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তার স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, একবার শোনা গেল বিদ্যাসাগর মশাই ক্লাস নেবেন, ছেলেদের উত্তরচরিত আর শকুন্তলা বই দুটো পড়াবেন। বাস্তবে সে ক্লাস কোনদিনও হয়নি। যদিও সংস্কৃত কলেজের আগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করার সময়ে সিভিলিয়ন ছাত্রদের ক্লাস তাকে নিতে হতো। পড়াতে হতো বিদ্যাসুন্দর কাব্য। এছাড়া পুরুষ পরীক্ষা আর ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ নামে দুটি বই। পুরুষপরীক্ষা পড়াতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বোধহয় হাড়ে চটে যেতেন।‘হিতোপদেশ’ নামে একটি বাংলা বইও তখন পড়ানো হত, যার রচনারীতি অতি কদর্য।

ছাত্রদের জন্য কয়েকটা ভালো বই লেখার উৎসাহ ওই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। হিন্দিতে ‘বেতাল পচ্চীসী’ বলে একটা বই বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন। লেখকের নাম, লালু লাল। তখনই তার মাথায় আসে ওই বইটি বাংলায় লেখার। বিদ্যাসাগর হিন্দি বইয়ের কঙ্কালটুকু মাত্র নিলেন। এরপর নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রাণসঞ্চার করলেন তাতে। তবে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, স্বাধীন পুনর্নির্মাণ একে বলা যাবে না, কারণ বিদ্যাসাগর হিন্দি ‘বেতাল পচ্চীসী’ থেকেই সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিঙ্ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথম পণ্ডিত হিসেবে চাকরি করার সময়ে একজন হিন্দুস্থানি পণ্ডিত রেখে তিনি হিন্দি শিখেছিলেন। সেই ভাষাটি তার কতটা আয়ত্তে এসেছে, বেতালের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সেটাই দেখতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

এটা সত্যি, বেতাল পঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণের বাংলায় যথেষ্ট জড়তা ছিল। বিদ্যাসাগর নিজেও তা বিলক্ষণ জানতেন। তাই দ্বিতীয় সংস্করণ থেকেই ধাপে ধাপে সেই জটিল গদ্য সাধারণ পাঠকের বোঝার মতো সহজ করে তুলতে থাকেন। অনেকখানি সফলও হন। এর চেয়েও বড় কথা, সেই প্রথম বাংলা গদ্যে—যাকে বলে সাহিত্যের সাধুভাষা—তার পরিচয় পাওয়া গেল। এ ভাষা সেকালের খটোমটো সংস্কৃত নয়, হুতোমি বা আলালি ভাষা নয়, এই ভাষায় এমন এক প্রসন্ন রস ছিল যে আপামর সাহিত্যপিপাসু বাঙ্গালি বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। যেমন বেতাল পঞ্চবিংশতির উনিশতম উপাখ্যান

“তথায় এক অতিমনোহর সরোবর ছিল।তিনি (রাজা রূপদত্ত) তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে ; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুণগুণ রবে গান করিতেছে; হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে; চারিদিকে কিশলয়ে ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্য বিস্তার করিতেছে।… রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন; বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করিয়া তথায় উপবেশনপূর্বক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।”

৯

১৮৫৬ সাল, অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের আগের বছর বিদ্যাসাগরের জীবনের সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। দিনের পর দিন তাঁর খ্যাতি আর প্রতিপত্তি তখন বেড়ে উঠছিল। শিক্ষাজগতের সাহেব কর্তারা বিদ্যাসাগরের পরামর্শ না নিয়ে এক পা-ও চলতে চাইতেন না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ তো ছিলই। এর ওপর সাহেবরা তাঁর কাঁধে চাপালেন হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান আর মেদিনীপুরের ইনস্পেক্টর পদ। পরিশ্রম চতুগুণ বাড়ল। কিন্তু কর্মযোগী বিদ্যাসাগর কোনোকিছুতেই বিচলিত হবার পাত্র নন। একদিকে বেথুন সাহেবের পরামর্শে চলছে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের আন্দোলন। অন্যদিকে বিধবা বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী নয়, তা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন তিনি। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ নিয়ে লেখা বইটি যখন বেরল, বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে আগুন জ্বলে উঠল। ভ্রক্ষেপ নেই বিদ্যাসাগরের। নিজের চেষ্টায় বিধবাদের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন একের পর এক। পাশাপাশি ব্রিটিশ রাজপুরুষদের কাছে দরবার করে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে আইন আনার চেষ্টা শুরু করলেন। কার সাধ্য তাকে থামায়?

কিন্তু দুর্ভাগ্য, চার জেলার ইন্সপেক্টর হিসাবে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গোলমাল লেগে গেল। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর পদে তখন এসেছেন গর্ডন ইয়ং নামে এক সাহেব। মেয়েদের স্কুল গড়ার জন্য টাকা দিতে তিনি একেবারেই রাজি ছিলেন না। তার ধারণা হয়েছিল, এ সব সরকারি অর্থের অকারণ অপব্যয়। বিদ্যাসাগর তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সাহেব কোনও কথাতেই কান দিচ্ছিলেন না। বিব্রত বিদ্যাসাগর গেলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে। তার হস্তক্ষেপে সে যাত্রা মুখরক্ষা হলো বটে, কিন্তু ডিরেক্টর বিষয়টাকে মোটেও ভালোভাবে নিলেন না। কথায় কথায় বিবাদ শুরু হলো। ডিরেক্টর সুযোগ পেলেই তার প্রস্তাব বা সুপারিশ আটকে দিতে লাগলেন। ডিরেক্টরকে ডিঙিয়ে কতবার ওপরমহলে যাবেন বিদ্যাসাগর ? সকলেই যে সাহেব! আর তিনি পরাধীন দেশের কৃষ্ণবর্ণ এক নাগরিক। এইভাবে বছর দুয়েক চলার পর বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়লেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শুরু করলেন প্রকাশনা আর মুদ্রণের ব্যবসা। সেখানেও পিছিয়ে ছিলেন না। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগরের বাৎসরিক রোজগার ছিল প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। আজকের দিনে যার মূল্য অনেক।

সেকালের সাহেব-রাজপুরুষ মহলে কেন এত খাতির ছিল। বিদ্যাসাগরের? জবাব একটাই। সাহেবরা বুঝতে দেরি করেননি ধুতি-চাদর পরা ছোটখাট চেহারার পণ্ডিতটি নিজের জন্য কিছু চাইতে আসেন না। আসেন মানুষের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে। বিভিন্ন সমস্যায় বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নেওয়ার জন্য সাহেবরাই তাকে ডেকে পাঠাতেন। এদিকে দিশি রাজা-মহারাজার দল চোগা-চাপকান পরে মাথায় পাগড়ি চড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন ঘরের বাইরে। তাদের ডাক আর আসত না।

১০

একদিন হ্যালিডে সাহেবকে সরাসরি প্রশ্নটা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আচ্ছা, আপনার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, শহরের তাবড় তাবড় ধনী লোক বাইরে বসে আছেন। ওঁরা তো আমারই দেশবাসী। ওঁদের এত কষ্ট দেন কেন ?

হ্যালিডে বাঁকা হেসে জবাব দিলেনঙ্ বলুন তো, ওরাইবা আমার কাছে কেন আসে? আমি তো ওদের ডেকে পাঠাইনা। শুনে রাখুন, ওরা পাঁচদিন দেখা না পেলে ষষ্ঠদিন আবার আসবে। কারণ ওদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে। কিন্তু আপনাকে পাঁচ মিনিট বসিয়ে রাখলে যদি একবার ফিরে যান, তাহলে তো ডাকলেও আর আসবেন না। এটাই তফাত।

সাহেব মহলে এই যে এত খাতির, তার সুযোগ কি কখনও তিনি নিতেন না? কিছু তো নিতেনই। অন্তত ইতিহাস সে কথাই বলছে। কারও কারও মতে, ক্ষমতার অলিন্দে এমন অবাধ প্রবেশাধিকার তো একদিনে হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই বিদ্যাসাগর চাইতেন না তাঁকে টপকে কেউ সরাসরি সেখানে পৌঁছে যাক। এ বোধহয় গুণী প্রভাবশালী মানুষদের একটা সাধারণ। দুর্বলতা। বিদ্যাসাগরও ব্যতিক্রম ছিলেন না। শোনা যায়, সমকালীনদের মাথায় গার্জেনেরমতো থাকতে চাইতেন বিদ্যাসাগর। কখনও কাউকে অল্প কিছু প্রশংসা করতেন। কাউকে আবার ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। ভালই জানতেন, কেউ যদি কিছু লিখে থাকেন, বইটই বার করে থাকেন—বিদ্যাসাগরের সুপারিশ ছাড়া সে বই স্কুল-কলেজ বা শিক্ষিত সমাজে চালু হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

যেমন শ্যামাচরণ সরকার। ইংরেজি সাহিত্যে দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, লাতিন-গ্রিকও জানতেন ভালো মতন। সংস্কৃত কলেজে ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। শ্যামাচরণবাবু বাংলা ভাষায় একটি চমৎকার ব্যাকরণ বই লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে বই বিদ্যাসাগরের সমর্থন পেল না। দূর দূর, এসব কী লিখেছে শ্যামাচরণ— হাত উল্টে বলে দিলেন সংস্কৃত কলেজের মহা প্রভাবশালী প্রিন্সিপাল। এবং সে বইয়ের ভবিষ্যতের ওখানেই ইতি। বিদ্যাসাগরের একনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যেরও আক্ষেপ, অত সুন্দর ব্যাকরণ লিখেছিলেন শ্যামাচরণবাবু। শুধু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আনুকূল্য না পাওয়ায় ‘বাংলা সাহিত্য চিরদিনের জন্য তাহাকে হারাইল।’

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটু অন্যরকম পদ্ধতিতে এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেছিলেন। বাঁদিকের পৃষ্ঠায় কোনও ইংরেজি বই বা তার অংশবিশেষ। আর ডানদিকে কৃষ্ণমোহনের বাংলা অনুবাদ। কী কারণে জানা নেই বিদ্যাসাগর কৃষ্ণমোহনকে দু’চক্ষে দেখতে পারতেন না। প্রসঙ্গ উঠলেই একে-ওকে বলতেন, লোকটার রকম দেখেছ? টুলো পণ্ডিতের মতো কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে। ব্যস, এই মন্তব্যের পর কৃষ্ণমোহনের সাধের এনসাইক্লোপিডিয়ার দফারফা।

১১

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ করে বলতেন, বুঝলে হে, লোকটা ইংরেজিতে ধনুর্ধর পণ্ডিত। এদিকে সাহেবদের কাছে বলে বেড়ায়ঙ্গ আজ্ঞে ইংরেজি তো তেমন জানি না। যেটুকু জানি, সেটা সংস্কৃত। শুনে-টুনে সাহেবরা ভাবে—বাপরে!ইংরেজি এত ভালো জেনেও বলে কি না তেমন জানি না।

জানি সংস্কৃতে কিরকম পণ্ডিত! নাম না করে রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এক সাহেবকে তিনি বলে এসেছিলেনঙ্ তোমরা না যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই নির্বোধ। নইলে দেশের এত অকর্মণ্য লোকজন তোমাদের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙে পশার জমায় কী করে ?

বলাবাহুল্য, ‘লেখক’ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এরপর শত চেষ্টাতেও আর দাঁড়াতে পারেননি।

(চার)

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালিদের যদি একটা তালিকা করা যায়, বিদ্যাসাগর কি সে তালিকায় আসবেন ? নীরদ চৌধুরী এক কথায় বলে দিচ্ছেন—কিছুতেই না। অথচ বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব নিয়ে তার কোনও সংশয় ছিল না। বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে তিনি যে শ্রেষ্ঠ, এমন দাবিও নীরদবাবু মেনে নিয়েছেন। তাহলে তার আপত্তিটা কোথায়? ‘দি ইনটেলেকচুয়াল ইন ইন্ডিয়ার’ লেখক নীরদ সি চৌধুরী যুক্তি সাজিয়েছেন এইরকমঙ্ ১। বিদ্যাসাগর কোনোদিন মহাকবি হননি। ২। তিনি কখনও উপন্যাস লেখেননি। ৩। কোনোদিন ধর্মপ্রচার করেননি। ৪। দেশের জন্য কখনও আত্মোৎসর্গ করেননি।

নীরদবাবুর যুক্তিতে সারবত্তা আছে, অস্বীকার করা যায় না। সে সব মেনেও বলা যায়, অসামান্য কিছু বিশিষ্টতা বিদ্যাসাগরের অবশ্যই ছিল যার জোরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মানো একজন বাঙ্গালি আজ দু’শো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য-শিল্পের সেই আলো-আঁধারি যুগে নতুন ধরনের বাংলা গদ্যভাষার সূচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। যদিও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধি তাঁর নয়, বরং বঙ্কিমচন্দ্রের। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের স্মরণীয় অবদান, ছোটদের বর্ণমালা শেখানোর বইগুলো। বাংলা সাহিত্যসৃষ্টি বলতে হিসেব মতো দাঁড়াবে তিনটি বই—বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা আর সীতার বনবাস। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এদের কোনোটিই মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি নয়, অনুবাদমাত্র। ব্যাকরণ শেখানোর জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার বই। যুগে যুগে এই বইয়ের হাত ধরেই ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অন্দরমহলে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু এই উপক্রমণিকাও কোনোভাবেই মৌলিক রচনা নয়—যা তাকে হাত ধরে মহাকালের সিংদরোজা পার করে দেবে।

তাহলে বাকি কী রইল, যার জোরে তিনি দেশবাসীর মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো স্থায়ী হয়ে থেকে গেলেন?

১২

জবাব সম্ভবত একটাই। বিদ্যাসাগর এমন এক বিরলতম বাঙ্গালি, যিনি ধুতি-চাদর গায়ে জীবন কাটিয়ে দিলেও যাঁকে আদৌ বাঙ্গালি বলা যায় কি না সে প্রশ্নটি এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে। তার চরিত্রের যেগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তার একটা উপাদানও বাঙ্গালি জাতির চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এতকাল পরেও নয়। ইউরোপীয় যুগপুরুষদের যে প্রধান তিনটি গুণ—আদর্শবাদ, কর্তব্যবোধ আর নীতিনিষ্ঠা— কীভাবে যেন এর প্রত্যেকটিই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো ছিল। সঙ্গে ছিল অসামান্য মানসিক দৃঢ়তা। অর্থে, ভয়ে, প্রলোভনে কোনও কাজ থেকে পিছিয়ে আসা তাঁর ধাতুতেই ছিল না। বিধবা বিবাহ প্রচলনের সময়ে হিন্দুসমাজ থেকে যখন তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তখনও নিজের বিশ্বাস আর কর্তব্যবোধ থেকে এক কদম পিছিয়ে আসেননি বিদ্যাসাগর। এমন চরিত্রবল বাঙালিদের মধ্যে কোথায় ?

অনবরত ধাক্কা খেতে খেতে জীবনের শেষবেলায় মানুষ সম্পর্কেই তিনি খানিকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।মুখের ওপর যা-তা বলে দিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সম্পর্কে তার ধারণা হয়েছিল, টাকার লোভে ওরা না পারে এমন কাজ নেই। আর সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালি? এরা আরও ঘৃণ্য, চতুর, ভেঁপো এবং অসার। এদের সংস্পর্শে থাকার চেয়ে বরং “অসভ্য’সাঁওতাল সমাজে দিন কাটানো ভালো। বৃদ্ধবয়সে সাঁওতাল পরগনার কর্মটাড়ে বাসা নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কলকাতায় প্রকাশনার ব্যবসা চালাতেন। বৌবাজারে বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ফাকে ফাকে যখনই সময় পেতেন, চলে আসতেন কর্মটাড়ে, সাঁওতালদের সান্নিধ্যে। তাদের সঙ্গে গল্প করতেন, মাদল শুনতেন। আশ্চর্য এক প্রশান্তিতে ভরে উঠত। তিতিবিরক্ত মন। শেষপর্যন্ত কর্মটাড়ই হয়ে উঠল বিদ্যাসাগরের শেষবেলাকার প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি।

ঋণ ঙ্ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিপিনবিহারী গুপ্ত, প্রসাদ সেনগুপ্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ইন্দ্ৰমিত্র, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্যামাপ্রসাদ বসু

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

2019-10-06