শুধু নাম নয় বারেবারে নিজের উপাসনা-পদ্ধতি পাল্টেছেন কিন্তু ‘হিন্দু’ কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নিয়ে সত্যানুসন্ধানী এই ধর্মতত্ত্ববিদ নিজের পথ বারবার পাল্টালেও তাঁর প্রখর স্বদেশভক্তি শেষ পর্যন্ত তাঁকে হিন্দু জীবন দর্শনের প্রতি আস্থাবান করেছিল।ভারতীয় জীবন পদ্ধতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র অনুরাগ আর দেশের পরাধীনতার বেদনা তাঁকে সেই সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিন্দু ধর্মেই ফেরৎ এনেছিল।

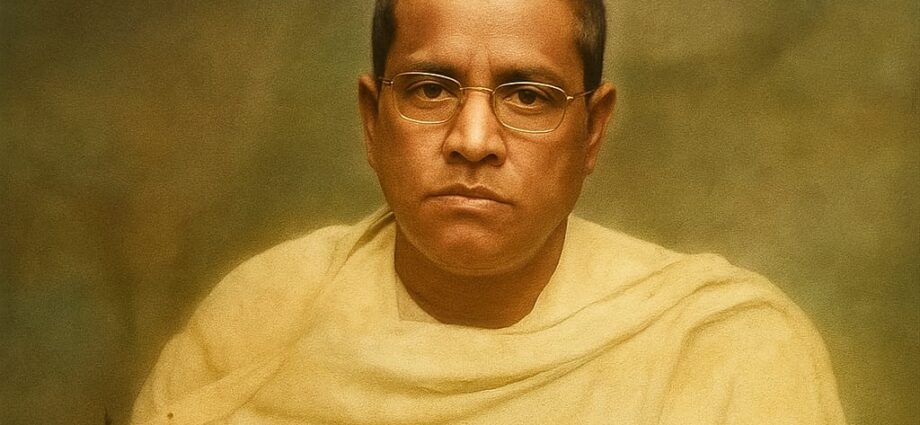

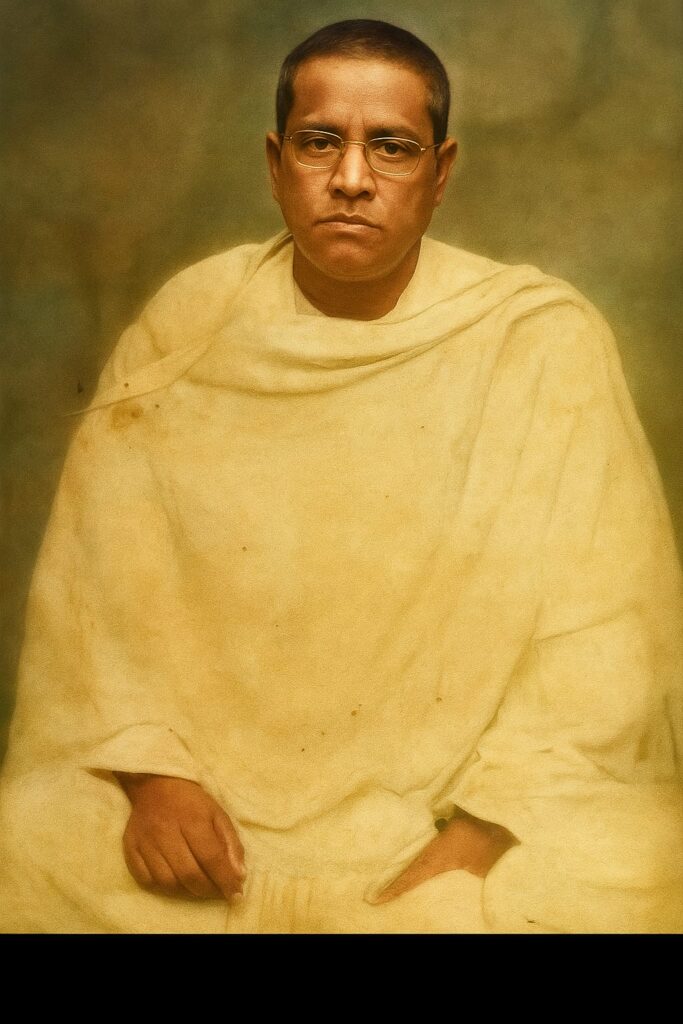

অবিভক্ত বাংলার হুগলি জেলার খান্নান গ্ৰামে জন্মগ্ৰহণ করেছিলেন, খুব অল্প বয়সেই মাতৃবিয়োগ সহ্য করতে হয়েছিল। স্কটিশ মিশন স্কুল, তারপর হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন আর তারপর ১৮৮০ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্সটিটিউশন — যেখানে তাঁর সহপাঠী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুস্থানীয়, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে প্রথম ‘বিশ্বকবি’ আর ‘গুরুদেব’ নামে অভিহিত করেন ইনি। ১৯০০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তাঁর সম্পাদিত ‘Sophia’ পত্রিকায় রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্যায়ন করে বলেছিলেন – ‘The World Poet of Bengal’।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় জন্ম নেওয়া একগুচ্ছ তারাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ, কিন্তু বাঙালির আত্মবিস্মৃতির প্রভাব থেকে স্বাভাবিকভাবেই সদা কর্মব্যস্ত এই দেশভক্ত মানুষটিও মুক্ত থাকেন নি। কিন্তু বাঙালি কে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজতে হলে, তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেতে হলে এই জ্যোতিষ্কদের আলোকেই সম্বল করতে হবে।

কলেজে থাকার সময় ১৮৮১ সালে কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্ম হন, তারপর বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের হায়দ্রাবাদ শহরে একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্র সেনের দেহত্যাগের পর খ্রীস্টিয় উপাসনা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৮৯১ সালে ‘ব্যাপটাইজড খ্রীস্টান’ হন , এমনকি বহু বাঙালি শিক্ষিত যুবককেও ‘খ্রীস্টান’ করেন। ১৮৯৪ সালে নতুন নাম গ্ৰহণ করেন , যে নামে বাঙালি তাঁকে চেনে — ‘ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়’ আর নিজেকে ‘খ্রীস্টিয় সন্ন্যাসী’ হিসেবে ঘোষণা করেন।

এইভাবে বাকি জীবনটা চললে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথিকৃৎদের মধ্যে তাঁর জায়গা হতো না বরং এক পথভ্রষ্ট বাঙালি যুবক হিসেবেই তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু তীব্র দেশভক্তির যে আলোকশিখা তাঁর ভেতরে জ্বলে গিয়েছিল, দেশোদ্ধারের যে বাসনা জেগেছিল তাঁর অন্তরে তা তাঁকে বারবার এই দেশের ধর্ম-সংস্কৃতি কে জানতে সাহায্য করেছিল।

ভবানী চরণের মেধা শুধুমাত্র পুঁথিতেই আবদ্ধ ছিল না ; সাঁতার, ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক তাঁর দৈহিক গঠনকে মজবুত করেছিল । সবে এন্ট্রান্স পাশ করে কলেজে ঢুকেছেন, কিন্তু ইচ্ছা তাঁর যুদ্ধবিদ্যা শেখার —– কেনো ? ‘লেকচার না শুনিলে প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিত কিন্তু লেকচার শুনিয়া হাততালি দিয়া যখন বাড়ি কিরিতাম মনে হইত প্রাণটা যেন খালি খালি-ভরে নাই।’ শেষে অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন-‘গোয়ালিয়রে গিয়া সৈনিক হইব, যুদ্ধবিদ্যা শিখিব, ফিরিঙ্গি তাড়াইব।’ অতএব একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সামান্ত পুঁজি সম্বল করে গোয়ালিয়রে গিয়ে হাজির হলেন-উদ্দেশ্য ‘ভারত উদ্ধার।’ — খোঁজ করে অভিভাবকরা নিয়ে আসলেন মেট্রোপলিটন কলেজে। সেখানেও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর জাতীয়তাবাদী বক্তৃতা শুনে ঠিক করলেন — ‘বিবাহ করিব না, বি. এ., এম. এ, পাশ করিব না-প্রাণপণ ভারত উদ্ধার করিব।’ সারাজীবন অকৃতদার থেকেছেন আর ভারতোদ্ধারের ব্রততেই মগ্ন থেকেছেন। বয়স যখন উনিশ ছুঁই ছুঁই আবার গেলেন গোয়ালিয়র, উদ্দ্যেশ্য সেই একই। এবার কিছুকাল সাধুসঙ্গে থেকে ফিরে আসলেন নিজের গ্ৰামে। এই অস্থির প্রাণাগ্নি তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে গিয়েছিল, বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির অলি গলিতে ঘুরিয়ে শেষে নিয়ে এসেছিল সমস্ত উপাসনা পদ্ধতির প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ বেদান্ত দর্শনের রাজপথে। কলকাতায় থাকার সময় ফরাসী, হিন্দি, সংস্কৃত ভালোভাবে শিখে ফেলেছিলেন, যোগ দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের ‘বাইবেল’ ক্লাসে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ‘জাত-শিক্ষক’ , সারাটা জীবন শিখেছেন আর শিখিয়েছেন। খন্যানের ‘মেমারি স্কুল’ , কৃষ্ণবিহারী সেনের বাড়িতে ‘ঈগলস নেট’ , সিন্ধু প্রবাসে ‘ইউনিয়ন এ্যাকাডেমী’ স্কুলে সংস্কৃত পড়ানো ও খেলাধুলা শেখানো, খ্রীস্টিয় উপাসনা পদ্ধতি গ্ৰহণের পর হায়দ্রাবাদে CMS স্কুলে শিক্ষকতা , তারপর কলকাতায় ফিরে ‘আয়তন’-এর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এইখানে রবীন্দ্রনাথ আসতেন আর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আবাসিক আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনে যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — ‘তিনি (ব্রহ্মবান্ধব) আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কাজে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখন আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার ছিল উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ-তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ-বহন না করতেন তাহলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। এই সঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।’

ঠিক এই সময়েই পরিবর্তন আসে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনে। বোলপুরের আশ্রম থেকে ফিরে এসে ‘হাবড়া ইস্টিশানে’ যখন শুনলেন যে তাঁর একসময়ের সহপাঠী, ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ ‘মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন’ , সেইসময় যেন ব্রহ্মবান্ধবের ঘরে ফেরার শুরু হল। যুবক বয়সের ‘ফিরিঙ্গি’ তাড়াবার জন্য যুদ্ধ শিখতে চেয়েছিলেন, বিবেকানন্দের ‘বিশ্ববিজয়’ তাঁকে উপলব্ধি করিয়েছিল ‘ফিরিঙ্গি’ তাড়াবার আর একটা পথ — দেশের স্বাভিমান কে জাগ্ৰত করা , আপন ধর্ম-সংস্কৃতির মহানতা উপলব্ধি করা। ‘বিবেকানন্দ কে’ প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব লিখছেন — ‘তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল-তোমার যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকু তুমি কাজে লাগাও-বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয়-ব্রত উদ্যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইস্টিশানে স্থির করিলাম-বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম-বিবেকানন্দ কে? যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায় সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছু দিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপায় (Oxford) বা কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম’।

১৯০২-০৩ সালে বিলাত যাত্রা করে স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ ঠিক সেই কাজ করলেন যা বিবেকানন্দ করেছেন। কিন্তু তার কয়েকবছর আগের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন উল্টোপথের পথিক — ১৮৯৮ সালে প্রবন্ধ লিখছেন ‘Are we Hindus ?’ , নিজেকে ‘হিন্দু ক্যাথলিক’ বলছেন এমনকি ভারতীয় জীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ চার্চ পদ্ধতি বিকাশের চিন্তায় মগ্ন। দেশোদ্ধারের জন্য সহপাঠীর তীব্র বেদনা তাঁকে ভাবিয়েছিল, এমনকি সঠিক পথ চিনিয়েছিল। তাঁর বিলাতযাত্রার প্রস্তাবনায় কলকাতার আর্চবিশপ লিখছেন — “By means of this statement we declare Brahmabandhab (Theophilus) Upadhyay, a Calcutta Brahmin, to be a Catholic of Sound morals, burning with zeal for the conversion of his compatriots .” — অর্থাৎ ব্রহ্মবান্ধব একজন নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক আর স্বদেশবাসীকে মতান্তরিত (Conversion) করার বাসনায় উদগ্ৰীব। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব যে সত্যিই ‘ব্রহ্মের বান্ধব’ , ‘সত্যানুসন্ধানী’ — তিনি এতদিনে বিভিন্ন উপাসনার অলি গলি ঘুরে ঘুরে স্বচক্ষে দেখেছেন বেদান্তের রাজপথ!

বিলাত থেকে ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকায় তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে চিঠি লিখে দেশবাসীকে জানিয়েছেন ইংরেজদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-উপাসনা’র প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন আর স্বদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির উত্থানের মাধ্যমে ইংরেজদের পরাস্ত করার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন – ‘আমার বিশ্বাস যে ভারত জ্ঞানবলে বিশ্ববিজয়ী হইবে। এই বিশ্ববিজয়ী ইংরেজকে অগ্রে জ্ঞানযোগে জয় করিয়া আমাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া চাই। ( ৯ই জানুয়ারি ১৯০৩)’।

একসময় যিনি মূর্তি পূজা ও প্রকৃতি পূজার তীব্র বিরোধী ক্যাথলিক মতের অনুসারী ছিলেন তিনি বিলাত প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠিতে লিখছেন কিভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সাধনতত্ত্ব সেই দেশের পাদ্রীদের বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করেছেন —

“রূপকে সাধন-সামগ্রী না করিলে প্রবৃত্তির তাড়না হইতে বাঁচা দায়। ইংরেজেরা প্রকৃতির রূপকে ভালবাসে কিন্তু রূপের সাধন জানে না। নব্য সভ্যতার শাস্ত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে পবিত্রতার বা মঙ্গল ভাবের আরোপ নাই। প্রকৃতির মাধুরী লইয়া কত না গীত-কত না গাথা। কিন্তু যে সকল বস্তু আত্মদ ও কল্যাণময় তাহার আদর নাই। ক্রোটন আর অর্কেরিয়া লইয়াই ব্যস্ত। অশ্বত্থ বা কদলী বা বিশ্বতরুর কোন সম্মান নাই। প্রকৃতি কেবল সম্ভোগের বিষয় হইয়াছে। তাহার মঙ্গলময় রূপ তিরস্কৃত হইয়াছে। আর এদেশে সম্ভোগের ভাব অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে মঙ্গলভাব দেখা সুকঠিন ব্যাপার। ছয় সাত মাস স্বভাব যেন একেবারে মৃতপ্রায়। তার পরে সৌন্দর্য্যে ফেটে পড়ে। এতদিন সংযমের পর যদি গোটাকতক দিন আমোদের সময় মাধুর্য্য সম্ভোগ না করা যায় তাহলে জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিবে।আমার রূপের পূজার ব্যাখ্যা শুনিয়া এক মস্ত অধ্যাপক-পাদরি আমায় লিখিয়াছেন যে রূপসাধনের তত্ত্ব অতি গম্ভীর ও মনোহর। এ্যরা অনেকে মনে করেন যে যদি ইংরেজিশিক্ষার প্রভাবে এই হিন্দুভাব নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে জগতের ঘোর অনিষ্ট হইবে”।

শুধু ইংরেজ জাতি কে পর্যুদস্ত করতে নয় বরং ইংরেজদের কল্যাণের জন্যেও ভারতকে আত্মবিস্মৃতি থেকে উদ্ধারের কথা বলেছেন –“ভারতের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে তাই আজ অর্দ্ধশিক্ষিত ইংরেজ ভারত-বাসীদিগকে কাউপার (Cowper) ও পোপ (Pope) মুখস্থ করাইয়া সাহিত্য শিখাইতেছে ও মারটিনোর [Martineau] ব্যাখা করিয়া দর্শন শাস্ত্র উপদেশ দিতেছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে। এই আত্মবিস্মৃতি কিসে যায়। আমি ভাবিলাম আমাদের শাস্ত্রবিদ্যা শিখিতে ইংরেজের যদি আগ্রহ হয় তাহা হইলে ভারতের আত্মবিস্মৃতি দূর হইবে ও ইংরেজেরও মঙ্গল হইবে”।

ইংল্যান্ড থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ব্রহ্মবান্ধব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন — ‘মহামায়ার কৃপায় আমি দেশে ফিরে এসেছি। বেঁচে গেছি হাড় জুড়িয়েছে। কি আড়ষ্ট হোয়েই না বিলেতে থাক্তে হোতো। সকাল বেলা বুট সুট এ’টে শয়ন-ঘর থেকে যে বেরুনো-আবার সেই শোবার সময় রাত্রিতে রাজ-সাজ খোলা। সমস্ত দিন মোজাবন্ধ কোমরবন্ধ গলাবন্ধ প্রভৃতি নানারূপ বন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত’।

সত্যিই তিনি বন্ধনমুক্ত হয়েছিলেন, বিদেশীয় সভ্যতা-উপাসনার অনুকরণ থেকে মুক্ত হয়ে দেশসেবায় ব্রতী এক নতুন সন্ন্যাসী কে পেল ভারতবর্ষ।

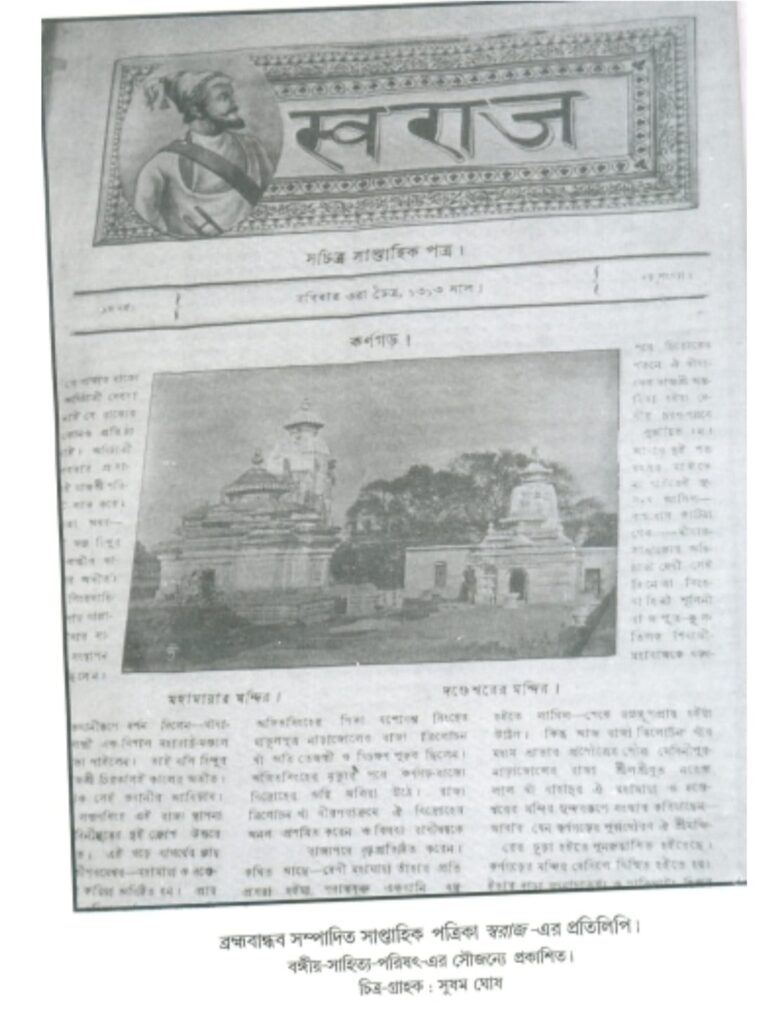

‘The Concord’ , ‘The Harmony’ , ‘Sindh Times’ , ‘Sophia’ ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদনা তার বিলাত যাত্রার আগের পর্ব , বিলাত ফেরত সন্ন্যাসী বাংলায় এসে দেখলেন জাতীয়তাবাদের ঢেউ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করলো ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের’সন্ধ্যা’ পত্রিকা। এটিই প্রথম বাংলা পত্রিকা যা সর্বসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য রূপে রাষ্ট্রীয় চিন্তা প্রচার করে , সমাজের সব স্তরে পৌঁছে গণশক্তির জাগরণ করে। ১০ই মার্চ ১৯০৭ থেকে ‘স্বরাজ’ নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন যার ভাষাশৈলী বিদগ্ধ মানুষদের উপযোগী ; সেই পত্রিকার শিরোদেশে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আবক্ষ ছবি যেনো শিবাজী মহারাজের ‘হিন্দভী স্বরাজে’র স্বপ্নকে মনে করাতো। তাঁর ‘এখন থেকে গেছি প্রেমের দায়ে’ প্রবন্ধের জন্য ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকার বিরুদ্ধে ১৯০৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর রাজদ্রোহের মামলা শুরু হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের সামনে নিজের বিবৃতিতে ‘ভারতের উন্নতিতে পথের কাঁটা’ ইংরেজদের সামনে নিজের পক্ষে যুক্তি রাখতে অসম্মত হলেন — “I accept the entire responsibility of the publi-cation, management and conduct of the newspaper Sandhya and I say that I am the writer of the article, Thake Gachi Premer Dai which appeared in the Sandhya of the 12th August 1907, beingone of the articles forming the subject matter of this prosecution. But I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission cf Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in this way of our true national development” — এরপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আর তাঁর পক্ষের কৌসুলি হওয়ার প্রয়োজন থাকলো না।

মামলা চলার সময় ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পুরনো ‘হার্নিয়া’ রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তাঁর মৃত্যুর ১ দিন আগে অর্থাৎ ২৬ শে অক্টোবরেও তাঁর বিরুদ্ধে আবার রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় আর ঐদিন ব্রহ্মবান্ধব ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকায় লেখেন — “আমি ফিরিঙ্গিদের জেলে বন্দি হয়ে কাজ করতে যাব না… আমি কখনও কারও আদেশে চলিনি, কারও কথা মানিনি। বার্ধক্যের এই শেষ প্রান্তে তারা আমাকে আইনের নামে জেলে পাঠাবে, আর আমি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করব—অসম্ভব! আমি জেলে যাব না, আমাকে ডাকা হয়ে গেছে”। তাঁর শিষ্য অনিমানন্দ ‘The Blade’ পত্রিকায় তাঁর শবযাত্রায় বিবরণ দিয়ে লেখেন যে ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকার কার্যালয় থেকে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত প্রায় দশহাজার মানুষ তাঁর শবযাত্রায় অংশগ্ৰহণ করে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের শেষকৃত্য সম্পূর্ণ হিন্দু রীতি অনুযায়ী হয় , তাঁর ভাইপো চিতায় আগুন দিয়ে ব্রহ্মলীন করেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবন স্বদেশভক্তির আলোয় এক পথভ্রষ্ট বাঙালির ঘরে ফেরা, কর্মে ফেরা ও ধর্মে ফেরার কাহিনী। যিনি যৌবনে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেও কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী পরবর্তীকালে লিখছেন — “রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়-বাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছিলেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজ-ভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপুর্ব্ব সমন্বয়ের পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। ঔ পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাবসকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না-উহারা তোমায় গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগের যথাবিধি আদর করিতে হইবে। ইহাই খাঁটি হিন্দুর লক্ষণ। ভগবান্ রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু”।

যিনি একসময় কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণায় ‘বাইবেল’ পাঠ করছেন, তিনিই ‘ঐতিহাসিক বিচার’ প্রবন্ধে লিখছেন — “সাহেবপ্রচারকদিগের একান্ত বাসনা যে, ‘যেন তেন প্রকারেণ’ তাহাদের জিশুকে এদেশে প্রবেশ করাইয়া দেন। কিন্তু কিছুতেই আর পারিতেছেন না। তাঁহারা জাতিধর্ম নষ্ট করিয়া বহির্মুখী সভ্যতার চাকচিক্য দেখাইয়া ভেদবুদ্ধি ও প্রবৃত্তিমার্গের শিক্ষা বিস্তার করিয়া কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিষণ্ণ প্রযত্ন হইয়াছেন। অবশেষে নিরাশ হইয়া শাস্ত্রের দোহাই দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গীতাকে কোন্ হিন্দুসন্তান না মানে! যদি প্রমাণ করা যায় যে, গীতাশাস্ত্র, জিশুখ্রীষ্টেরই পূজা করিয়াছে, কৃষ্ণের নহে-তাহা হইলে হিন্দুবিজয় অবাধে হইয়া যাইবে। দুঃসাহস তো অল্প নয়”। বাল গঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতোই পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধব বুঝেছিলেন ‘শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব’ ব্যাখ্যার মাধ্যমেই বিদেশীয় উপাসনা-সংস্কৃতির দাসত্ব থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করা সম্ভব — “অবতরণসম্বন্ধে গীতার শিক্ষা-আর, খ্রীষ্টিয়ানদিগের শিক্ষা-সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গীতা, শিক্ষা দেন-ভগবান, দুষ্কৃতদিগের শাসনার্থ, সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ ও ধর্মসংস্থাপনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু, কুষ্টিয়ানেরা বলেন যে-ভগবান, একবারমাত্র মনুষ্য-প্রকৃতিধারণপূর্বক পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রাণদান করিয়াছেন। গীতার শিক্ষানুসারে অবতারশব্দগ্রহণ করিলে, জিশু, অবতারপদবাচ্য হইতে পারেন না। তাঁহার আবির্ভাবতত্ত্ব, সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। পর্কহার প্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণ, জিশুকে গীতার ভিতর দিয়া ভারতে প্রবিষ্ট করাইবার যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা সর্বশাস্ত্রবিরোধী। নিশ্চিতই গাঢ়, অজ্ঞানাচ্ছন্ন না হইলে, কেহ এরূপ হাস্যোদ্দীপক চেষ্টায় বিব্রত হয় না”।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনের মধ্যে ‘বাঙালি’ নিজের জাতীয় জীবন কে তুলনা করতে পারে। বিদেশীয় শাসক আর তারপর বিদেশীয় মতবাদ ‘বাঙালি’কে যে মানসিক দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করেছে, তাঁকে আপন সংস্কৃতির সাথে সাথে আপন বাসভূমি থেকেও ঘরচ্যুত করেছে, ‘সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তু’তে পরিণত করেছে তা থেকে বাঙালির জাতীয় জীবন কে ঘরে ফেরাতে হলে ‘স্বদেশপ্রীতি’ আর ‘হিন্দু ধর্মবোধ’ এর অভিন্নতা বুঝতে হবে আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবন সেই চেষ্টায় সহায়ক হতে পারে।

পিন্টু সান্যাল

পিতৃদত্ত নাম ভবানী চরণ বন্দোপাধ্যায়।

কিন্তু পিতার দেওয়া নামে তাঁকে কেউ চেনে না।