বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত জড়বাদী বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের পরিচিতি ছিল একটি দরিদ্র দেশ রূপে। এহেন একটি সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো একজন। সুউ চ ব্যক্তিত্ববান ও দয়ালু প্রাণের উপস্থিতিতে— এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বর প্রদত্ত এহেন এক অবিসংবাদী মরমি ব্যক্তি যাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনের সারল্য, গগণচুম্বী মহত্ত্ব, সমাজের প্রতি হিমালয় তুল্য সুউচ্চ ন্যায়পরায়ণতা, রত্নের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য, নদীর ন্যায় প্রবহমান, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সমুদ্রের ন্যায় দয়া– এইসব কিছুর এক দুর্লভ সমাহারে বিদ্যাসাগর এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে একজন সংসারী ব্যক্তিত্ব হয়েও কেবলমাত্র বাহ্য বিলাসিতার জীবনযাত্রা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রেখে দেশের স্বার্থে, মানবজাতির জাগৃতির লক্ষ্যে পরোপকারী এই মহান সমাজ সংস্কারক, রামমোহন রায়ের পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের বিশেষত বঙ্গের সামাজিক জীবনে যে সংস্কারের সূচনা করেছিলেন তা প্রতিটি ব্যক্তির মননে উষ্ণ স্পর্শের অনুভূতি রেখে যাবে, তাতে কোনো সংশয় নেই। তাঁর জীবনধারা, আশীর্বাদ স্বরূপ ভালোবাসার ফল্গুধারা সমগ্র বাঙ্গালির অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে চিরকাল।

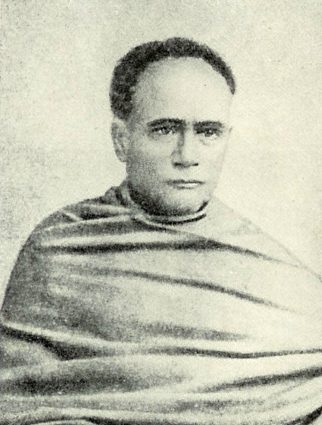

১২ আশ্বিন ১২২৭ (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০) সোমবার হুগলীর বীরসিংহ গ্রামে (অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত) ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহিয়সী ভগবতীদেবীর কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈশবকাল অতিক্রান্ত হয় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর আত্মাকে স্পর্শ করতে পারেনি, অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি তাঁর অবিচল লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে।

গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক পাঠ শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য (পিতামহের মৃত্যুর পর) পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক পণ্ডিত কালিকানাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ, নম্র, ভদ্র, নিরহংকারী, নিরভিমানী, আচরণ, অপরিসীম সততা এবং অগাধ শ্রদ্ধা ও সন্ত্রমবোধ তাকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সেই সময় তার পিতা বড়বাজারের একটি দোকানে সামান্য কেরানির কাজ করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র জোড়াসাঁকো সংলগ্ন একটি পাঠশালায় ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন, তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য লাভ করে গ্রামে ফিরে গিয়ে পারিবারিক প্রথামতো চতুম্পাঠীর শিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেন। কিন্তু পরিবারের এক সদস্য মধুসূদন বাচস্পতির (যিনি সেই সময় সংস্কৃত কলেজে পড়তেন) উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় বিষয়ের পাঠ নেবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজে। এই সিদ্ধান্তই বাঙ্গলার পরবর্তী ইতিহাসের কালজয়ী ভিত্তিপ্রস্ত স্থাপন করল। এর পরবর্তী সময়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলিতে চোখ ধাঁধানো সাফল্য তাঁর ঝুলিতে এনে দিল একাধিক পুরস্কার ও স্কলারশিপ, যা তার দারিদ্র্য প্রশমনে সহায়ক হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় প্রায় হাফ ডজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্য কিশোর ঈশ্বরের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৮৩৯ সালে হিন্দু ল’কমিটি পরিচালিত আইন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা তাকে কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ও বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বে পরিণত করে তোলে। পুরস্কার স্বরূপ তরুণ বয়সেই ‘বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত’ রূপে যোগদান করেন। কলেজের সেক্রেটারি জি.টি. মার্শাল মাত্র ২১ বছর বয়সে তার এই সাম্মানিক পদ গ্রহণে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। মার্শালসাহেব বিদ্যাসাগরের স্কুল জীবনের অসামান্য সাফল্যে বিশেষ ভাবে অনুরক্ত ছিলেন। পাঁচবছর এই কলেজে সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষকতা করার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রূপে যোগদান করেন। চাকরির প্রথম বর্ষেই তিনি শিক্ষা কারিকুলামের আমূল পরিবর্তনের জন্য বিস্তারিত ভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান। তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে লেখা এই খসড়া যদিও তৎকালীন কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত (যিনি তাঁর প্রতি খানিকটা বিরাগভাজন ছিলেন) দ্বারা সমালোচিত হলেও উচ্চশিক্ষা দপ্তর বিশেষত মার্শাল সাহেব তার প্রতি আরও অনুরক্ত হয়ে পড়েন। রসময় দত্তের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন, এবং মার্শালের হস্তক্ষেপে পুনরায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফিরে যান।

ঈশ্বরচন্দ্রের নীতিবোধ ও সাহস ছিল অতুলনীয়। নিজের লক্ষ্য থেকে কোনো বিরূপ পরিস্থিতিতেই বিরত হতেন না। ভয়ে বা লোভের বশবর্তী হয়ে আপোশ করা কাকে বলে তা তিনি কখনই জানতেন না। তার অভিধানে ‘ভয়’ শব্দটির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মতবিরোধের কারণে সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগের সময় শ্রী দত্ত যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ‘তুমি এর পর কী করবে? কী ভাবে বাঁচবে?’তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন প্রয়োজনে আমি সবজি বিক্রি করব, কোনো একটি উপায় ঠিক বের করব বেঁচে থাকার জন্য।

অপর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনা থেকে। বিদ্যাসাগর একবার হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মি. কেরির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বুটপরিহিত কেরিসাহেব পা দুটি টেবিলের উপর রেখে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অত্যন্ত অভব্য ব্যবহার করেন। পরবর্তী সময়ে কেরি যখন সংস্কৃত কলেজে বিশেষ পরিদর্শনে যান, সমুচিত ভাবে বিদ্যাসাগরমশাই তাঁকে তার ব্যবহারটি ফিরিয়ে দেন, যাকে কথ্য ভাষায় বলে মুখের উপর সমুচিত জবাব। ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের লেকচারার পদে পুনর্বহাল হন। শিক্ষায় তার অসামান্য অবদান ও কর্তব্য নিষ্ঠাকে সম্মান জানিয়ে তার সাম্মানিক দ্বিগুণ করা হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রচিত হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে নবদিগন্তের।

প্রথাগত প্রাচ্য শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর দিয়ে তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন কুসংস্কার মুক্ত, যুক্তিবাদী, উন্মুক্ত মননের পূর্ণবিকাশ সাধনের মাধ্যমে তরুণ-যুব সমাজের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়ে শিক্ষা-জ্যোতিষ্কের বিচ্ছুরণকে সুনিশ্চিত। করতে। তাঁর মুক্ত মননটি ছিল সত্য ও বাস্তবিকতার প্রকৃত উন্মেষ ঘটাতে সদা সচেষ্ট।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ইনস্পেক্টর অব স্কুল হওয়ার সুবাদে তিনি সারা বঙ্গপ্রদেশে চষে বেড়ান। এই পদাধিকার বলেই সমগ্র বঙ্গের শিক্ষা পরিস্থিতিকে সরজমিনে ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র বঙ্গ জুড়ে শিক্ষার বেহাল দশা তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছিল। মরমি বিদ্যাসাগর (মাত্র ২ মাসের মধ্যে) দ্রুত ২০টি মডেল স্কুল গঠন করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন নারীশিক্ষার বিস্তার ছাড়া সামাজিক বৈষম্য ও নারীদের প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায়ের সুরাহা করা সম্ভব নয়। দিবারাত্র কাজ করে তিনি ৩০টি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৮৫৪ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বন্ধ করে বোর্ড অব এগজামিনারস্’গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিদ্যাসাগর এই বোর্ডের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শিক্ষাদপ্তরের নবনিযুক্ত যুবা প্রধানের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে ১৮৫৮ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে পদত্যাগ করেন। সম্ভবত এই বিশ্বে এমন কোনো বাঙ্গালি নেই যে তার অমর কীর্তি ‘বর্ণপরিচয়’ (যা ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়) সম্পর্কে জানে না। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সাধনে তার অমূল্য অবদান বাঙ্গালি চিরকাল অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করে।

আপতরূঢ় বিদ্যাসাগরের হৃদয়টি ছিল খাঁটি সোনা—দয়ায় পরিপূর্ণ। এই হৃদয় সব সময় ব্যাকুল থাকত দরিদ্র, নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষদের জন্য। এমনকী যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, স্কলারশিপের একটি অংশ ব্যয় করতেন গরিবদের জন্য খাবার ও ওষুধ কেনার জন্য। পরবর্তী সময়ে তার একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিটি সদস্য-সদস্যা, পরিবারের ভৃত্য এমনকী পাড়া পড়শী, গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলি এবং গ্রামের প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য তিনি নির্দিষ্ট মাসোহারা বরাদ্দ করেছিলেন। এমনকী কর্মহীন হয়ে পড়ার পরও তিনি এই মাসোহারা কখনও বন্ধ করেননি। এই জন্য প্রয়োজনে বহুবার তাঁকে ধারও করতে হয়েছে। একবার মহারানি স্বর্ণময়ীদেবীর কাছ থেকে তিনি এই বাবদ ৭,৫০০ টাকা ধার করেছিলেন। তার হাত ধরেই সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের কাছে সংস্কৃত কলেজের দরজা উন্মুক্ত হয়েছিল। কলেরায় আক্রান্ত রুগিদের নিজে হাতে সেবাদান, অশনাক্ত মৃতদেহের সৎকার— এহেন সামাজিক অবদানের তালিকা সমাপ্ত হবে না। হাজারো নোবেল পুরস্কারও তাঁর সমুদ্রের ন্যায় পরিব্যপ্ত মানবদরদি অবদানের ধারেপাশেও ঘেষতে পারবে না— এহেন এক স্বর্ণময় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিধবাদের পুনর্বিবাহ, শিশু বিবাহ রোধ, নারীশিক্ষা, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এই সকল বিষয়ে তাঁর অবদান ছিল অবিসংবাদী।

হিন্দুশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে মহিলাদের পর্দানশীন করে রাখার চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর সমাজ সংস্কারে হিন্দু শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে যতবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, বলিষ্ঠ বিদ্যাসাগরের শাণিত যুক্তির কাছে ততবার মাথা নত করতে হয়েছে সমাজের মাতব্বরদের। হিন্দুশাস্ত্রের উপর দীর্ঘ গবেষণার ফলস্বরূপ বিদ্যাসাগর প্রমাণ করতে সক্ষম হন কোনোভাবেই বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বা পাপ নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত চারটি খণ্ডে পুস্তক প্রকাশ করেন। এমনকী তিনি নিজের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে এক বাল্যবিধবার বিবাহ দিতে পিছপা হননি। প্রত্যাশিত ভাবেই এই সংস্কারে তিনি তথাকথিত শাস্ত্রকারদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন বহুবার, কিন্তু তার বজ্রকঠিন। দৃঢ়তায় বারংবার তা প্রতিহত হয়। অবশেষে সরকারি ভাবে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন স্বীকৃতি পায়। সারা জীবনের তার বেশিরভাগ রচনাই সমাজ সংস্কারকে কেন্দ্র করে। তার নববঙ্গীয় রচনার পথ ধরে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যকে উন্নততর ও স্বর্ণখচিত সাকার রূপদান করেছেন বহু সাহিত্যিক টেচাঁদ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন ‘আধুনিক বাংলা রচনার পিতৃদেব’ রূপে। বিদ্যাসাগরের এই ক্ষেত্রে অপর একটি অনন্য অবদান হলো বহু সংখ্যক সংস্কৃত প্রবন্ধকে বাংলায় অনুবাদ করা। ফলস্বরূপ সাধারণ বাঙ্গালি সমাজ বিশেষত সংস্কৃতে যারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ নন, তাদের কাছে কথ্য ও সাবলীল মাতৃ ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের অনন্য-অনবদ্য কীর্তিগুলি উপস্থাপিত হয়। বিশ্বের ইতিহাসে বিখ্যাত বহু ব্যক্তিত্বের জীবনী বাংলাভাষায় রচনা করে বিশেষত যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সকল মহৎ ব্যক্তিত্বের কঠোর পরিশ্রম, সততা, ধৈর্য, সাহস, লক্ষ্যে অবিচল থাকার মানসিকতা, জীবনদর্শন ইত্যাদি দিকগুলির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে এক সৎচরিত্র যুবসমাজ গঠনে তাঁর অনবদ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত পুস্তক বেতাল পঞ্চবিংশতি (যা সংস্কৃতের কথাসরিৎসাগরের বঙ্গানুবাদ)। তার রচিত অন্যান্য পুস্তকগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বাঙ্গলার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), শকুন্তলা (১৮৫৪), মহাভারত (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০) ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪) ও রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)। সমাজ সংস্কারমূলক উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম বিধবাবিবাহ (১৮৫৫), বহুবিবাহ (১৮৭১ ও ১৮৭৩), বাল্যবিবাহ (প্রকাশের তারিখ অজ্ঞাত) প্রভৃতি। এই রচনা সমূহ তাঁকে অমর করেছে। পোশাক পরিচ্ছদেও আপাদমস্তক সরল, সাধারণ বাঙ্গালিপনায় ন্যাস্ত এক মহৎ প্রাণ, এমনকী বাড়িতে প্রস্তুত সুতির পোশাকই ছিল তার সারাজীবনের পরিধেয় (যা তার মাতৃদেবী স্বহস্তে তৈরি করতেন)। ব্যক্তিগত জীবনে একাকিত্বে ভরা এক বৃহৎ মহীরুহ যার জীবদ্দশাতে প্রকৃত কোনো মূল্যায়নই হয়নি। তার ব্যক্তিগত জীবনে মাতৃদেবী ভগবতীদেবীর প্রভাব ছিল সীমাহীন, যিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে জীবনের শিক্ষাকে কখনই জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নেই। মাতৃভক্তির নজিরবিহীন নমুনা স্বরূপ কথিত আছে মাতৃআজ্ঞা পালনে প্রবল বর্ষণের রাতে তিনি সাঁতরে দামোদর নদ পার হয়েছিলেন!

লোকশিক্ষক হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক সময় বিদ্যাসাগর মশাই কোনো একটি গ্রামে বক্তৃতা দেবার জন্য যাচ্ছিলেন। একজন তরুণ অফিসারও বিদ্যাসাগরের বক্তব্য শোনার জন্য সেই ট্রেনে যাচ্ছলেন, স্টেশনে নেমে সেই। অফিসার তার সুটকেশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুলির খোঁজ করতে থাকেন। বিদ্যাসাগরমশাই স্বয়ং এগিয়ে গিয়ে তার সুটকেশটি নিজেই বহন করে নিয়ে যান। পরে সভাকক্ষে যখন বিদ্যাসাগরকে তিনি দেখেন, অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তার বোধোদয় হয়। বিদ্যাসাগর তখন সেই যুবক অফিসারকে বলেন যে, নিজের কাজ নিজে করা অত্যন্ত গৌরবের। এতে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। এহেন ঘটনাবহুল জীবন নিয়ে এই মহান সমাজব্রতী বাঙ্গালি জীবনে এক স্থায়ী ছাপ ফেলে গিয়েছেন। এই ব্যক্তিত্বের জন্যই পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটে। কিন্তু আপোশহীন এই পুরুষসিংহ প্রাণ মাথা উঁচু করে বেঁচে থেকে ৭১ বছর বয়সে কলকাতার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২৯ জুলাই ১৮৯১। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষের প্রাক্কালে কলকাতার অন্যতম উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান, বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিদ্যাসাগর কলেজের (পূর্বে মেট্রোপলিটন কলেজ নামে খ্যাত) একজন সহকারী অধ্যাপক রূপে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে জীবন ধন্য মনে হয়। তার অমর অক্ষয় কীর্তিগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এই জ্ঞান তাপসের চরণে প্রণাম নিবেদন করি।

ড. শুভদীপ গাঙ্গুলী

(লেখক বিদ্যাসাগর কলেজের সহকারী অধ্যাপক)

2019-09-06