কয়েকশো মিটার দূরেই চৌবাগা পাম্পিং স্টেশন। যা শহর কলকাতার বড় অংশের জলকে বিদ্যাধরীতে মিশিয়ে দিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কিন্তু সেই পাম্পিং স্টেশনের অদূরেই খালের নীচের অংশে গঞ্জিকাসেবনের ঠেক তৈরি হয়ে গিয়েছে পশ্চিম চৌবাগা এলাকায়। খালের ঢাল বেয়ে নেমে গেলেন জনা চারেক তরুণ। খানিক ক্ষণ বাদে সেই ঢাল বেয়েই উঠে আসতে দেখা গেল এক আলাদা তরুণদলকে। তাদের সেবা নেওয়া শেষ!

ওদের কেউ কিছু বলে না? প্রশ্ন শুনে ঠেলা ভ্যানে পসরা নিয়ে বসা ভুট্টাবিক্রেতা মৃদু হেসে জবাব দিলেন, ‘‘ওদের কে কী বলবে? ওরাই এখানে যা বলার বলে।’’ ওরা কারা? আর হাসি নেই। খানিকটা ‘বিদেয় হোন’ ভঙ্গিতে তিনি বলে দিলেন, ‘‘অত জানি না!’’

নাজিরাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় খালের গর্ভে ঢুকে গিয়েছে দোকানের কাঠামো। চৌবাগার জায়গায় জায়গায় খালের মধ্যে নেমে গিয়েছে বাতিল প্লাস্টিকের জিনিসপত্রের মালগুদাম। বাসন্তী হাইওয়ে সংলগ্ন জনপদে ঘুরলে সহজেই মালুম হয়, যথেচ্ছাচার কাকে বলে! কাকে বলে নিকাশির সাড়ে সর্বনাশ! কাকে বলে চকচকে তারকাখচিত বহুতল আবাসনের ঠিক পাশেই পরিকল্পনাহীনতার নিদারুণ বিজ্ঞাপন।

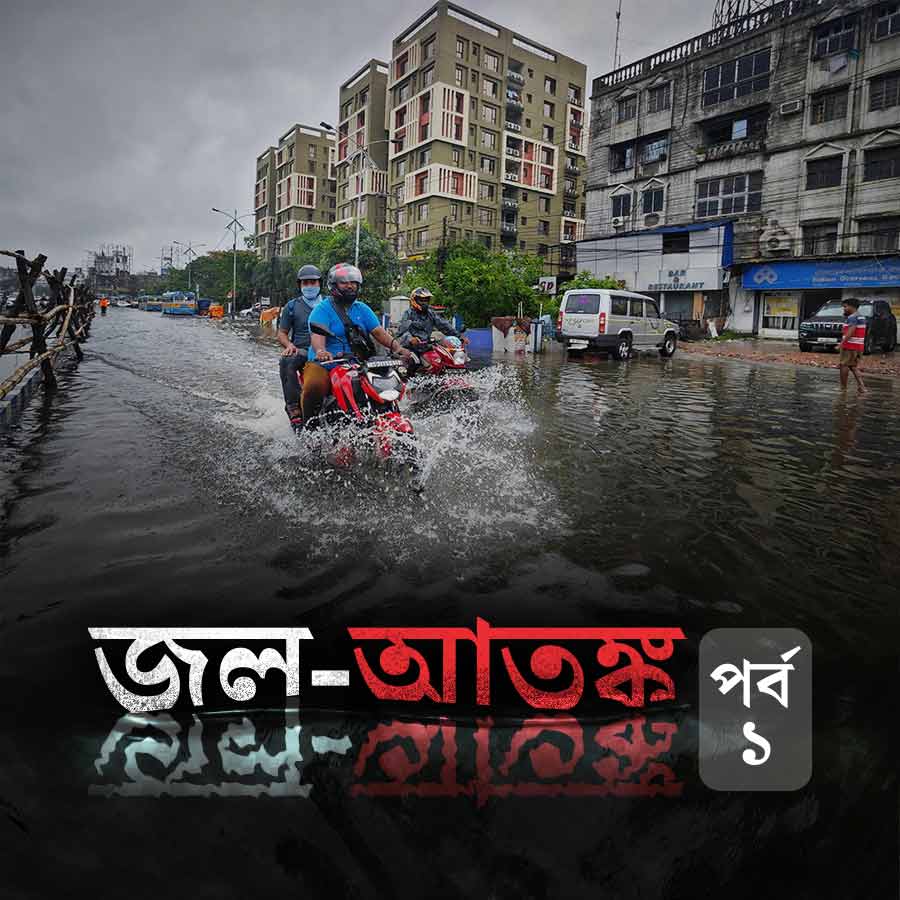

দেবীপক্ষের শুরুতেই কলকাতা ডুবে গিয়েছিল বিরামহীন বৃষ্টিতে। হাওয়া অফিস সংজ্ঞা মেনে বলেছে, আর কয়েক মিলিমিটার বৃষ্টি হলেই বলা যেত ‘মেঘভাঙা বৃষ্টি’। যেমনটা হয় হিমাচলপ্রদেশ বা উত্তরাখণ্ডে। সংজ্ঞা যা-ই হোক, কলকাতা টের পেয়েছে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া কাকে বলে। যার রেশ থেকেছে ৪৮ ঘণ্টা। কোথাও কোথাও ৭২ ঘণ্টা বা তারও বেশি। পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ময়নাতদন্ত চলেছে আগাম প্রস্তুতি না নেওয়ার ‘অদূরদর্শিতা’ নিয়ে। সমালোচনা থেকে বাদ যায়নি সেচ দফতরের ভূমিকাও। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, এটা হওয়ারই ছিল। পুরসভা থেকে সেচ দফতরের উচ্চপদস্থ কর্তারাও একান্ত আলোচনায় মানছেন, পূর্ব কলকাতায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে, তা নিয়ে ভাবতে বসলে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যেতে বাধ্য।

গড়ের মাঠ যদি কলকাতার ‘ফুসফুস’ হয়, তা হলে পূর্ব কলকাতা হল শহরের ‘কিডনি’। কিন্তু সেই কিডনিতে কংক্রিট বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান সেই কংক্রিটের জঙ্গলেই বেজে চলেছে কলকাতার বিপদঘণ্টা। অন্য ঝঙ্কার দিয়ে সেই শব্দতরঙ্গকে আপাতত ঢেকে দিলেও ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকছে আকুল আর্তনাদ।

আন্তর্জাতিক রামসার কনভেশন (রামসার ইরানের একটি শহর। সেই শহরেই প্রথম জলবায়ু সংক্রান্ত এই কনভেনশন হয়েছিল ১৯৭১ সালে। সেই শহরের নামেই এই কনভেনশের নাম) থেকে ২০০২ সালে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড)-কে ‘রামসার সাইট’ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের সাপেক্ষে এই স্বীকৃতি দেয় রাষ্ট্রপুঞ্জ। ঘটনাচক্রে, পূর্ব কলকাতার জন্য এই স্বীকৃতি নিয়ে আসার নেপথ্যে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন এক বঙ্গসন্তান। তিনি ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে মাত্র দু’টি ‘রামসার সাইট’ রয়েছে। একটি পূর্ব কলকাতা জলাভূমি। অন্যটি সুন্দরবন।

গত কয়েক বছরের একাধিক গবেষণাপত্র বলছে, পূর্ব কলকাতা রসাতলে যাচ্ছে। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রামসার সাইট রয়েছে তামিলনাড়ুতে। মোট ২০টি। বিশ্বায়নের যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবেশ, সবুজ, নদী যখন সংকটে, তখন গত এক দশকে রামসার সাইটের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত সারা দেশে রামসার সাইটের সংখ্যা ছিল ২৬। শেষ ১১ বছরে সেটিই বেড়ে হয়েছে ৯৩টি। দক্ষিণ এশিয়ার কোনও রামসার সাইটে নির্মাণের এই বেলাগাম পরিসংখ্যান নেই। যা চলছে পূর্ব কলকাতায়।

এ কথা ঠিক যে, গঠনগত দিক থেকে কলকাতার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। গঙ্গা কলকাতার পশ্চিমে। কিন্তু কলকাতার ঢাল পুব দিকে। বৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে কলকাতায় জল জমলে একটা কথা বারবার আলোচিত হয়, কলকাতার আকৃতি অনেকটা গামলার মতো। ফলে জল জমে থাকার প্রবণতা বেশি। কিন্তু আশ্বিনের আকাশভাঙা বৃষ্টি দেখিয়ে দিয়েছে, কলকাতা নামক গামলাটি পরিবেশ-পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিপদের উনুনের উপর বসে রয়েছে। গত বছরে প্রকাশিত একটি গবেষণা বলছে, সার্কুলার খালের ১৪ শতাংশে রক্ষণাবেক্ষণ হয়। বাগজোলা খালের রক্ষণাবেক্ষণ হয় ২৫ শতাংশে। এবং আদিগঙ্গার ৩৭.৫ শতাংশে। খাল অবরুদ্ধ হয়ে থাকা, জলে দূষণের মাত্রার পরিসংখ্যান আরও ভয়াবহ। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া অবশ্য খাল সংস্কারের ব্যাপারে ভিন্ন দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘‘২০২১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু খালের সংস্কার হয়েছে। এখনও কিছু খালে সংস্কার ও পরিষ্কার চলছে। পুরসভাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করেই সেচ দফতর আগামীর রূপরেখা তৈরির কাজ করবে।’’

সেচ দফতরের আধিকারিকেরা অবশ্য কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার খাল সংস্কার করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, খাল থেকে উঠছে আস্ত বিছানা, মৃত গরু বা ভেড়ার দেহও। তাঁদের প্রশ্ন, মানুষ সচেতন না-হলে কি এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব?

কিন্তু ‘রামসার সাইট’ পূর্ব কলকাতায় খাল কী ভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে? দেদার জলাভূমি বুজে গিয়ে কী ভাবে আকাশচুম্বী বহুতল উঠছে? এই প্রশ্নে একটাই কথা উঠে আসছে প্রশাসনিক কর্তাদের আলোচনায়। স্থানীয় রাজনীতির সমীকরণ। যার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ক্ষমতা এবং বর্গফুটের কাঁচা টাকা। পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রকে বিপন্ন করছে নিচুতলার রাজনৈতিক বাস্তুতন্ত্র।