আলপনা পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীন চিত্রকলার বিবর্তিত রূপ; আদিম গুহাচিত্রের এক উজ্জ্বল ভৌমাঙ্কন। সংস্কৃত ‘আলিম্পন’ শব্দ থেকে ‘আলপনা’ কথাটি এসেছে; এর অর্থ দেবস্থান লেপন। নামের উৎস সন্ধানের মধ্যেই হিন্দু সনাতনী সংস্কৃতির পরত। কথাটি ‘তদ্ভবীকরণ’ করে ব্রজবুলিতে হয়েছে ‘আলিপন’ আর বাংলায় হল ‘আলপনা’।

২৮ চৈত্র ১৪২৮ (ইং ১৪ এপ্রিল ২০২৩) শুক্রবার সন্ধ্যায় সল্টলেকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত আয়োজিত – “বাংলার আলপনা ” (Alponas of Bengal) শীর্ষক দেওয়ালপঞ্জীর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। বাংলার আলপনার মধ্যে সনাতনী সম্পর্কটি যেমন অমোচ্য, তেমনই তার পরতে পরতে থরেবিথরে ছড়িয়ে রয়েছে শিকড় সংস্কৃতি। ব্রত-পূজাকে নারীমনের নান্দনিকতা দিয়ে যুক্ত করতে গিয়েই আলপনার অনন্ত সম্ভার। ব্রতিনী নারীর এ সমস্ত আয়োজনই পরমারাধ্য ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন, নানান কামনাবাসনার ছবি। তারপর একসময় বাঙালি তার স্বরূপ ভুলে গেলো নানান ঘাত-প্রতিঘাতে, ব্রতপার্বণের ধারা ক্রমশ ফিকে হতে লাগলো। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনী আলপনার ধারা বলে যা বাঙালি জীবনে প্রচলিত হয়েছে, তার বারো আনাই কিন্তু পূজাপার্বণ ও ধর্মীয় রীতিতে বিবাহের আলপনায় মধ্যে আজও সংযুক্ত হয়ে আছে। বাঙালি নতুন করে জেগে উঠে ব্রতপার্বণের আলপনার মধ্যেও সৌন্দর্য ও শিকড় খোঁজার সাধনায় ব্রতী হয়েছে।

আলপনা দুই প্রকার — কামনাত্মক এবং নান্দনিক। নান্দনিক আলপনা আঁকা হয় সৌন্দর্যের প্রয়োজনে; যেমন বিবাহ, উৎসব, সমাবর্তন সহ নানান সমাজিক-পারিবারিক উৎসবে। কামনাত্মক আলপনা আঁকা হয় ব্রতানুষ্ঠানে, যেখানে পার্থিব কামনা-বাসনাই প্রধান। দুইক্ষেত্রেই নান্দনিকতা ও কামনার প্রকাশে ব্যবহৃত হয় কিছু ‘মোটিফ’, যাকে চিহ্ন-সংকেত বা প্রতীক বলা যাবে। যেমন পদ্ম, ধান, সাপ, প্যাঁচা, নানান পাখি, লতামণ্ডন, কলা, গুয়া বা সুপারি, কড়ি, মাছ, ময়ূর, ভ্রমর, প্রজাপতি, হাঁস, মৌচাক নৌকো, সূর্য, চন্দ্র, তারা, গোলাঘর, গরু-বাছুর ইত্যাদি। চিহ্নগুলি কোনোটি পরিবেশ-পরিস্থিতির দ্যোতক; কোনোটি ফসলরূপে আহার্য, কোনোটি বাংলার চিরায়ত জৈববৈচিত্র্য, কোনোটি যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। আলপনায় চিহ্ন-সংকেত অবিকল তার বাস্তবের প্রতিরূপ নয়। সাপের হুবহু আদলের বদলে সর্পিল রেখা আঁকা হয়; পদ্মের প্রকৃত ছবির বদলে সাংকেতিক ছবি উপস্থাপন করা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর আদি ও সরলরূপ আঁকা হয়। লোকস্মৃতিতে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে এসে আলপনায় চিত্ররূপ পায়।

আলপনায় দেখা যাবে পরিবেশ-ভাবনা সেখানে খুব গভীর। মাঘ-মণ্ডলের আলপনা, পুণ্যপুকুর ব্রতের আলপনাসহ নানান কামনাত্মক আলপনায় সূর্য-চন্দ্র-তারা-নদী-সমুদ্র-পর্বত-বনানী এবং জৈববৈচিত্র্যে সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত হয়, তা শিল্পীর চেনা-পরিচিত জগতের চিত্ররূপ। মানুষ যা দেখে তাই ভাবে, তাই আঁকা হয়ে ধরা দেয়।

বিয়ের আলপনায় মাছ এসেছে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে। মাছের ব্যবহারের অর্থ, সিঁথির সিঁদুরকে অক্ষুণ্ণ রাখা। সাপ বা সর্পিল রেখার অর্থ যৌনতার প্রকাশ, সন্তান উৎপাদনের আর্জি। কলার চিত্র আঁকা হয় পুরুষের যৌনাঙ্গের প্রকাশার্থে। দেবী লক্ষ্মী পদ্মাসনা; তাই পদ্মের মাধ্যমে লক্ষ্মীকে অচলা রাখার প্রয়াস করেন বাংলার নারী। ধান-ছড়া, মরাই ইত্যাদি লক্ষ্মীর প্রতীক। পান-সুপারি স্বামী-সোহাগের প্রতীক। পেট ভরে খাবার পেলে তবেই শৃঙ্গারের সাধ জাগে নারীর হৃদয়ে। সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় স্বামী-সোহাগের জীবন কামনা প্রকাশ করা হয়।

আলপনার যে জ্যামিতি, তা শুরু হয়েছিল আদিম মানুষের বনচারী জীবন ছেড়ে চাষের জমি তৈরি ও সমতল করার প্রাচীন প্রক্রিয়া থেকে। লাঙ্গলে মৃত্তিকা খননে তৈরি হয়েছিল মাঠের আলপনা; তার দুপাশে গবাদিপশু এবং কৃষকের পদচিহ্ন — সব মিলিয়ে সহজাত নান্দনিকতায় হয়ে উঠেছে আলপনার সমরূপ চিত্র। মানুষের বিশ্বাস, এমন চিত্র আঁকলেই বাস্তবে ফসল নিয়ে ধরা দেবেন পৃথিবী-দেবী। আলপনা তাই মানুষের জাদুবিশ্বাস এবং নান্দনিকতার যৌথ-ফসল।

আলপনায় রয়েছে সংযোগ-সামর্থ্য; শিল্পী-মনের নীরব অভিব্যক্তি। আলপনার সংযোগ-প্রক্রিয়ায় প্রেরক হচ্ছেন ব্রতিনী নারী; বার্তা হল নারীমনের বিচিত্র কামনা-বাসনার মনঃস্তত্ত্ব; মাধ্যম হল পিটুলি গোলা জল; প্রাপক হলেন সেই ব্যক্তি যে আলপনাকে পড়ার চেষ্টা করেন, শিল্প-সৌন্দর্য উপভোগ করার চেষ্টা করেন, অতি-পুরাতন অথচ চিরনতুন শিল্প কর্মের কামনার নান্দনিক প্রকাশে অভিভূত হন। বাড়ি, রান্নাঘর, গরু-বাছুর, গোলাঘর, গয়নাগাটির ছবি এঁকে ব্রতিনী বুঝিয়ে দেন, তার পার্থিক বাসনা। তিনি ভাবজগতে পৌঁছে দিতে চান আরাধ্য দেবতার কাছে; যদি তাঁর আশিসে স্বচ্ছলতায় পৌঁছাতে পারেন; যদি স্বামী, ভাইয়ের কৃষি ও ব্যবসায় আয় বেড়ে যায়!

এই আলোচনায় আলপনার বারোমাস্যার একটি প্রাসঙ্গিক ছবি দেওয়া যাক। কোন মাসে কী আলপনার আয়োজন বাঙালি জীবনে ছিল বা আছে — তারই মরশুমি রূপ।

বৈশাখ — বিবাহের আলপনা

বিবাহের আলপনা মানে বরের বাড়ির উঠোনে রকমারি লতায় ঘেরা ‘লতামণ্ডন’ আর কন্যার বাড়িতে আঁকা ‘বৌ-ছত্র’-এর আলপনা। নান্দনিক চিত্তের প্রকাশই এগুলির মূল লক্ষ্য। ব্রতের আলপনার মতো কামনা সেখানে প্রাধান্য পায় না। তবে অন্তর্লীন একটা কামনা তো থাকেই। বিয়ের আলপনায় শুভ-দ্যোতক উপকরণের সমাহার বেশি। বিয়ের আলপনা আঁকা হয় ছাঁদনাতলায়, বিয়ের হাঁড়িতে আর মঙ্গল ঘটে, লতাপাতা আর পদ্মের সুন্দর ব্যবহার করে। বিয়েতে ‘পিঁড়ি-আলপনা’-ও দেওয়া হয়। পিঁড়িতে থাকে একবৃন্তে দু’টি কুসুম, পদ্মভ্রমর, আলপনা-সদৃশ অলংকরণ, ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্র-রাজকন্যা অথবা পাল্কীতে নববধূ। প্রতীক চিহ্নের মধ্যে থাকে পান, পদ্ম, ভ্রমর, মাছ, কাজললতা। মাছ মানেই ভরা সংসার, ‘সধবা’-র প্রতীক।

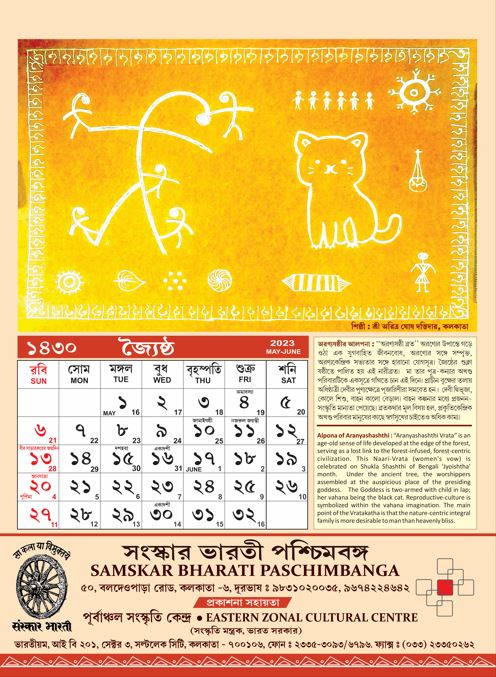

জ্যৈষ্ঠ মাস — অরণ্যষষ্ঠীর আলপনা

‘অরণ্যষষ্ঠী ব্রত’ অরণ্যের উপান্তে গড়ে ওঠা এক যুগবাহিত জীবনবোধ, অরণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, অরণ্য-কেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে হারানো যোগসূত্র। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীতে পালিত হয় এই নারীব্রত। ভারতীয় মা তার পুত্র-কন্যার অখণ্ড পরিবারটিকে একসূত্রে গাঁথতে চান এই দিনে। প্রাচীন বৃক্ষের তলায় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পুণ্যক্ষেত্রে পূজারিণীদের সমবেত পদচারণা ঘটে। কলোনিয়াল শক্তির মতো অরণ্য লুঠপাট নয়। কামনা এই — দেবী যাবতীয় সম্পদে আমাদের ঐশ্বর্যশালী করে তুলবেন। দেবী দ্বিভূজা, কোলে শিশু, বাহন কালো বেড়াল। বাহন কল্পনার মধ্যে প্রজনন-সংস্কৃতি মান্যতা পেয়েছে। ব্রতকথার মূল বিষয় হল, প্রকৃতি-কেন্দ্রিক অখণ্ড পরিবার মানুষের কাছে স্বর্গসুখের চাইতেও অধিক কাম্য।

‘হাতে পো কাঁখে পো’ ঠাঁটটি সন্তান-কামনাত্মক আলপনা। নারীর শরীর থেকে যে ফল ফলে সে মানব সন্তান। আর ধরণীর বক্ষের ধন যে ফসল, তার সেই সন্তানকে বেঁচে থাকার ‘প্রাণ’ সরবরাহ করে। উর্বরা ধরণীর গর্ভস্থ সন্তান শস্য। গর্ভিণী নারীর ফলবতী হওয়ার সঙ্গে ধরণীর ফলবতী হবার সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে আদিম মানুষ এক বিস্ময়বোধে আক্রান্ত হল। এই আলপনা যেন তারই মানসপট৷ দেবী ষষ্ঠী কৃপা করে মায়ের কোলে অসংখ্য সন্তান দান করে গোষ্ঠী জীবনের জনবলকে বাড়িয়ে তুলবেন।

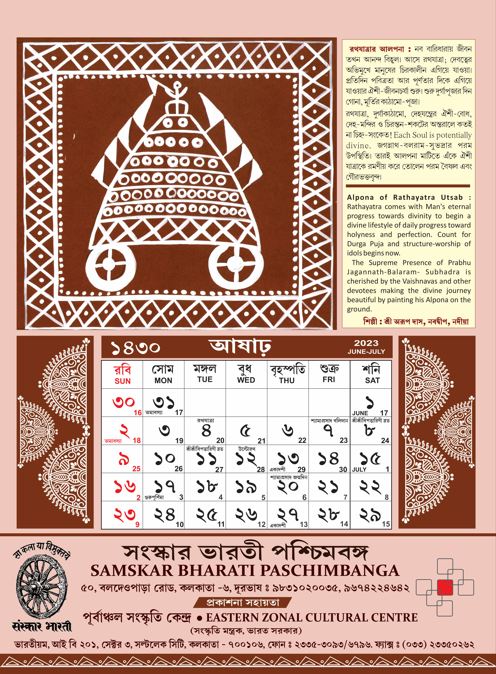

আষাঢ় — রথযাত্রার আলপনা

নব বারিধারায় জীবন তখন আনন্দ বিহ্বল। আসে রথযাত্রা; দেবত্বের অভিমুখে মানুষের চিরকালীন এগিয়ে যাওয়া। রোজ রোজ পবিত্রতা আর পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঐশী-জীবনচর্যা শুরু। শুরু দুর্গাপূজার দিন গোনা, মূর্তির কাঠাম-পূজা। জীবনের কাঠামোর মধ্যেও ধীরে ধীরে বাঁশ, খড়, মাটির এক এক ঐশী-প্রলেপ বুলিয়ে বুলিয়ে জীবনকে দেবতার মতো গড়ে তোলা। রথযাত্রা, দুর্গাকাঠামো, দেহযন্ত্রের ঐশী-বোধ, দেহ-মন্দির ও চিরন্তন-শকটের অন্তরালে কতই না চিহ্ন-সংকেত! “Each Soul is potentially divine”. জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার পরম উপস্থিতি। তারই আলপনা মাটিতে এঁকে ঐশী যাত্রাকে রমণীয় করে তোলেন পরম বৈষ্ণব এবং গৌরভক্তবৃন্দ।

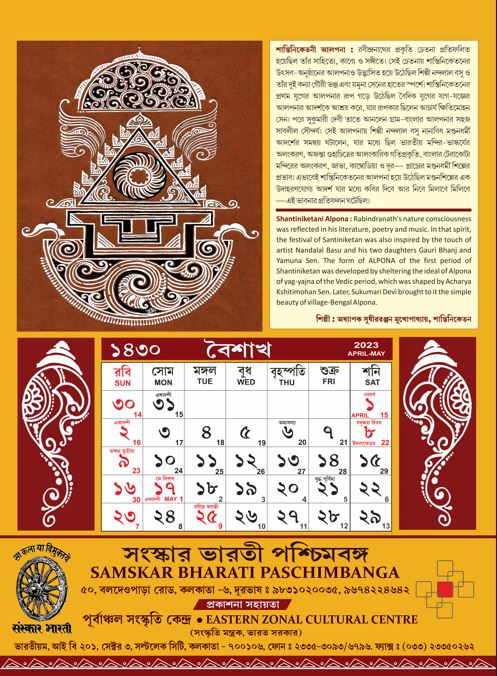

শ্রাবণ — শান্তিনিকেতনী আলপনা

২২ শে শ্রাবণ কবির প্রয়াণ দিবস, বেদনাঘন দিন। এদিন তাই শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহ সজ্জিত হয় সাদা বর্ণের আলপনায়। আর বর্ষায় ‘বৃক্ষরোপণ’ উৎসবে যে আলপনা আঁকা হয়, তাতে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পঞ্চরঙে পঞ্চভূতের দ্যোতনা। একদা কবির ইচ্ছায় শান্তিনিকেতনী আলপনার পরিপুষ্টি, আজ তা ছড়িয়ে গেছে বাংলার নানান পরিবেশে। আলপনার অবলোকন ও অঙ্কনে সামগ্রিক অবদান রেখেছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, গৌরী ভঞ্জ, যমুনা সেন, সুকুমারী দেবী, প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্বরা৷ গ্রাম-বাংলার সহজ-সরল সৌন্দর্য, মণ্ডনকলার আদর্শ, মন্দির-ভাস্কর্যের নান্দনিকতা, অজন্তা গুহাচিত্রের আলংকারিক ঠাঁট, টেরাকোটা মন্দিরের সৌকর্য, প্রকৃতিবীক্ষণ — সব মিলেমিশে একাকার।

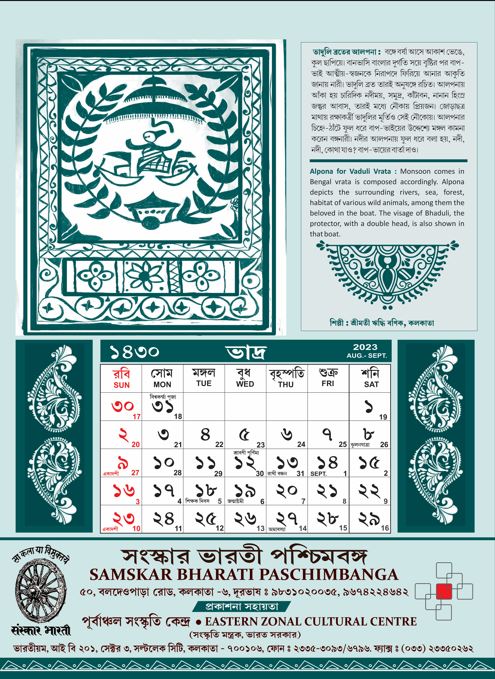

ভাদ্র — ভাদুলি ব্রতের আলপনা

নদীমাতৃক দেশ বাংলা। বঙ্গে বর্ষা আসে আকাশ ভেঙে, কুল ছাপিয়ে। বানভাসি বাংলার দুর্গতি সয়ে বৃষ্টির পর বাপ-ভাই আত্মীয়-স্বজনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার আকুতি জানায় সর্বংসহা নারী৷ ভাদুলি ব্রত তারই অনুষঙ্গে রচিত৷ আলপনায় আঁকা হয় চারিদিকে নদীময় চিত্রকল্প, সমুদ্র, কাঁটাবন, নানান হিংস্র জন্তুর আবাস, তারই মধ্যে নৌকায় প্রিয়জন। জোড়াছত্র মাথায় রক্ষাকর্ত্রী ভাদুলির মূর্তিও সেই নৌকোয়। আলপনার চিহ্নে-ঠাঁটে ফুল ধরে বাপ-ভাইয়ের উদ্দেশ্যে মঙ্গল কামনা করেন বঙ্গনারী। নদীর আলপনায় ফুল ধরে বলা হয়, “নদী, নদী, কোথা যাও? বাপ-ভায়ের বার্তা দাও।”

আশ্বিন — কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার আলপনা

কঃ(কে) জাগর (জাগিতেছ), এই পূর্ণিমায় কে জাগে? বাংলার প্রবচন, “ঘুমে লক্ষ্মী হন বিরূপা/ জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা।” ধর্মাচরণের মোড়কে ধানের ও ধনের রাত্রিকালীন সম্ভাব্য শত্রুদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার উদ্দেশ্যে এই দৈবী অনুরোধ; তাই আশ্বিন পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার নাম কোজাগরী। এই আলপনায় পদ্ম উপস্থিত, কেননা লক্ষ্মী পদ্মাসনা। সেই পদ্মের ঠাঁটের সঙ্গে অনেক সময় বাস্তব পদ্মের মিল নেই, তবে প্রতীকি ব্যঞ্জনা রয়েছে। কখনো প্রস্ফুটিত পদ্ম, কখনো কুঁড়ি৷ এই ফুল নারী প্রত্যঙ্গের প্রতীক। আবার বাঙালির কাছে ‘ধানই লক্ষ্মী’, তাই ধানের শীষ আঁকা হয় — কখনও বক্র, কখনও সরলরেখায়। হাওয়াতে, পাকা ধানের ভারে Lodging বা নুইয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্যে ধানের শীর্ষ বক্র বা লতানো ঠাঁটের। কৃষকবান্ধব প্যাঁচার উপস্থিতি প্রায় আবশ্যিক লক্ষ্মীর পিঁড়িতে। বিভিন্ন জায়গায় পাখির আদল ভিন্ন — কোথাও ডানা মেলা উড়ন্ত, কোথাও স্থির। আজ লক্ষ্মীর বাহন হলেও একসময় প্যাঁচাই ছিল তাঁর প্রাণীমূর্তি। তাই কোথাও আজও প্যাঁচামূর্তি পূজিতা হন।

কার্তিক — বাঁদনা পরবের আলপনা

মানভূমে বাঁদনা পরবের মূল বিষয় গো-বন্দনা। জঙ্গলমহলে এরই নাম ‘সোহরী’। ওঁরাও, মুণ্ডা, বিরহোর, কোরোয়া, অসুর সম্প্রদায়ের মধ্যে এর নাম ‘সোহরাই’। কৃষকের নিত্যসঙ্গী অবলা পশু দিয়ে সারাবছর চাষাবাদ হয়েছে, এদিন তাদের গুছিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। এদিন গোয়ালে আঁকা হবে লক্ষ্মীর পা, গোবর্ধন পর্বত। জোয়াল-লাঙ্গলে লাগানো হবে গুঁড়ির ফোঁটা। গোয়াল থেকে কুলি বা সদর দরজা পর্যন্ত আলপনা দেন সাঁওতাল রমণী। আলপনায় জায়গায় জায়গায় সিঁদুরের বিন্দু দেওয়া হয়। গরুকে স্নান করিয়ে, শিঙে তেল সিঁদুর দিয়ে যত্ন করে, গায়েও পিটুলি ছাপের অলংকরণ করা হয়৷ গোশালার দেওয়ালেও ফুটে ওঠে আলপনার নান্দনিকতা।

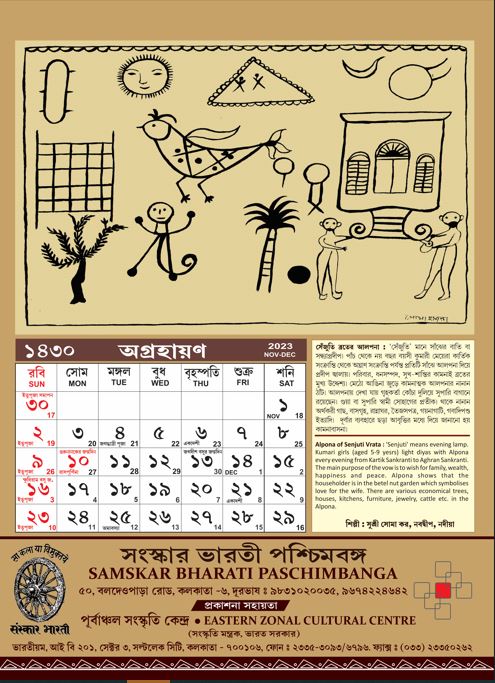

অঘ্রাণ – সেঁজুতি ব্রতের আলপনা

‘সেঁজুতি’ মানে সাঁঝের বাতি বা সন্ধ্যাপ্রদীপ। পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সী কুমারী মেয়েরা কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অঘ্রাণ সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিটি সাঁঝে আলপনা দিয়ে কামনার প্রকাশ ঘটিয়ে প্রদীপ জ্বালায়। পরিবার, সন্তান, ধনসম্পদ, সুখ-শান্তির কামনাই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। মেঠো আঙিনায় অথবা মেঝে জুড়ে কামনাত্মক আলপনার নানান ঠাঁট। আলপনায় দেখা যায় গৃহকর্তা কোঁচা দুলিয়ে সুপারি বাগানে রয়েছেন। গুয়া বা সুপারি স্বামী সোহাগের প্রতীক। থাকে নানান অর্থকরী গাছ, বাসগৃহ, রান্নাঘর, তৈজসপত্র, গয়নাগাটি, গবাদিপশু, পক্ষ্মীসম্পদ, হাতে পো কাঁখে পো, দশপুতুল প্রভৃতি। দূর্বার ব্যবহারে ছড়ার আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে জানানো হয় কামনাবাসনার ফিরিস্তি।

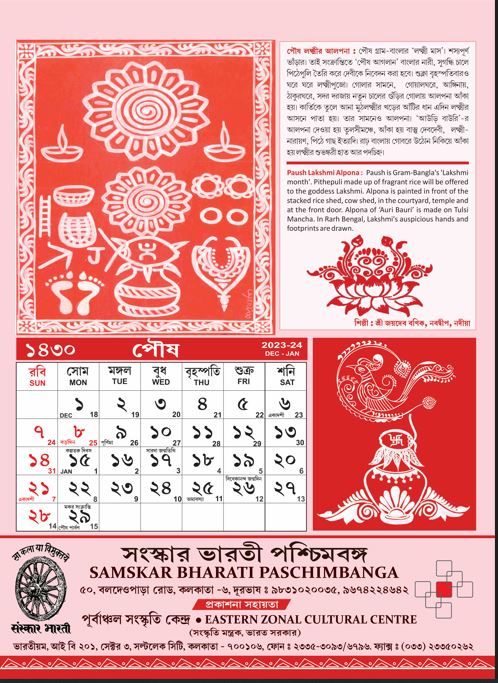

পৌষ — পৌষ লক্ষ্মীর আলপনা

পৌষ গ্রাম-বাংলার ‘লক্ষ্মী মাস’। শস্যের ভাঁড়ার তাই পূর্ণ। তাই সংক্রান্তিতে ‘পৌষ আগলান’ বাংলার নারী, “এসো পৌষ যেও না/ জন্ম জন্ম ছেড়ো না।” সুগন্ধি চালে পিঠেপুলি তৈরি করে দেবীকে নিবেদন করা হবে। মাসের শুক্লা বৃহস্পতিবারও ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো। গোলার সামনে, তুলসীমঞ্চে, গোয়াল ঘরে, আঙ্গিনায়, ঠাকুর ঘরে, সদর দরজায় নতুন চালের গুঁড়ি অথবা পিটুলি গোলায় আলপনা আঁকা হয়৷ কার্তিকে তুলে আনা মুঠলক্ষ্মীর খড়ের আঁটির ধান এদিন লক্ষ্মীর আসনে পাতা হয়। তার সামনেও আলপনা। ‘আউড়ি বাউরি’-র আলপনা দেওয়া হয় তুলসীমঞ্চে, সেখানে ঘর গৃহস্থালির নানান সামগ্রী আঁকা। কোথাও আঁকা হয় বাস্তু দেবদেবী, কোথাও লক্ষ্মী-নারায়ণ, কোথাও আলপনায় পিঠেগাছ। রাঢ় বাংলায় গোবরে উঠোন নিকিয়ে আঁকা হয় লক্ষ্মীর শুভঙ্করী হাত আর পদচিহ্ন। দেবীকে অচলা করে রাখতেই হবে, এই কামনা সমগ্র গ্রাম-বাংলায়।

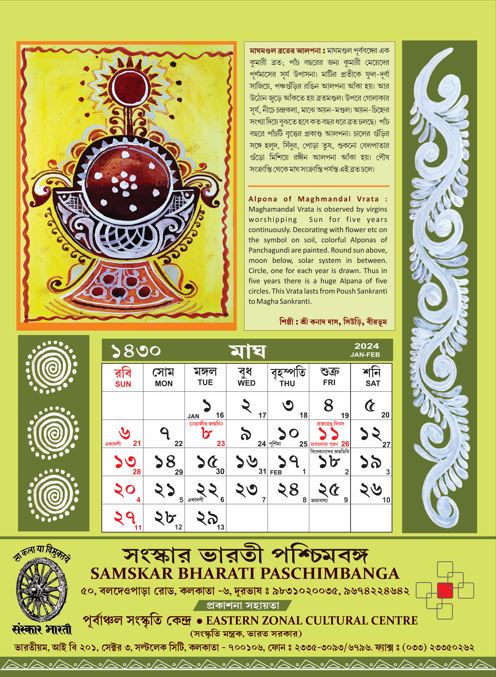

মাঘ — মাঘমণ্ডল ব্রতের আলপনা

মাঘমণ্ডল পূর্ববঙ্গের এক কুমারী ব্রত; মাস জুড়ে পালিত পাঁচ বছরের জন্য কুমারী মেয়েদের সূর্য উপাসনা। মাটির প্রতীকে ফুল-দূর্বা দিয়ে সাজিয়ে, পঞ্চগুঁড়ির রঙিন আলপনা আঁকা হয়। আর উঠোন জুড়ে আঁকতে হয় ব্রতমণ্ডল৷ উপরে গোলাকার সূর্য, নীচে চন্দ্রকলা, মাঝে অয়ন-মণ্ডল। অয়ন-চিহ্নের সংখ্যা দিয়ে বুঝতে হবে কত বছর ধরে ব্রত চলছে — এক বছরে এক গোলের আলপনা, দু’ বছরে দু গোলের। এক বৃত্তের গায়ে আর একটি বৃত্ত দাগা। এইভাবে পাঁচ বছরে পরপর রেখা টেনে পাঁচটি বৃত্তের প্রকাণ্ড আলপনা। পিটুলি গোলার বদলে চালের গুঁড়ির সঙ্গে হলুদ, সিঁদুর, পোড়ানো তুষ, শুকনো বেলপাতার গুঁড়ো মিশিয়ে এইসব রঙিন আলপনা আঁকতে হয়। পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘী সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত চলে।

ফাল্গুন — সুবচনী ব্রতের আলপনা

সুবচনী বা শুভচণ্ডী বাংলার এক লৌকিক দেবী৷ সুবচনীমঙ্গল হচ্ছে দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনধর্মী পাঁচালী বা মঙ্গল কাব্য। এই পুজো প্রাণিসম্পদ উৎপাদন সংক্রান্ত কামনাত্মক ব্রত। যে আলপনাটি আঁকা হয় তা ব্রতকথার প্রতিরূপ। অর্থকরী হাঁস পালন করেন এক রাজা। তাঁর পুকুরে অনেক হাঁস, এক খোঁড়া হাঁস তার সর্দার। তাকে মেরে খায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক এবং রাজরোষে বন্দী হয়। কীভাবে দেবীর কৃপায় হাঁসকে বাঁচিয়ে রাজার কোপ থেকে মুক্তি পেয়ে তারই জামাই হয়ে উঠলো, ব্রতকথা আর আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়। নববিবাহিত দম্পতির মঙ্গল কামনায় এই ব্রত উদযাপন; গৃহে শুভকর্মেও সুবচনীর পূজানুষ্ঠান হয়।

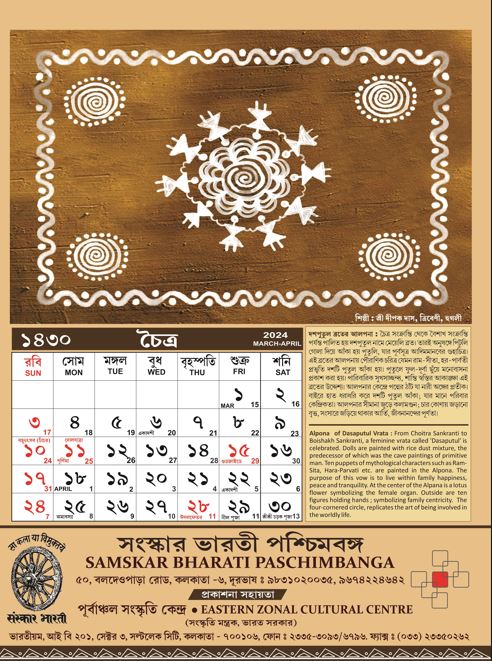

চৈত্র — দশপুতুল ব্রতের আলপনা

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত পালিত হয় দশপুতুল নামে মেয়েলি ব্রত। তারই অনুষঙ্গে পিটুলি গোলা দিয়ে আঁকা হয় পুতুলি, যার পূর্বসূত্র আদিমমানবের গুহাচিত্র, যেখানে সহজ রেখায় অঙ্কিত হয়েছিল মানব মূর্তির অবয়ব। আলপনা হয়ে তারই অনুবর্তন পরে প্রতিফলিত হয়েছে আজকের পুতুল নির্মাণ শৈলীতে। এই ব্রতের আলপনায় পৌরাণিক চরিত্র যেমন রাম-সীতা, হর-পার্বতী প্রভৃতি দশটি পুতুল আঁকা হয়। পুতুলে ফুল-দূর্বা ছুঁয়ে মনোবাসনার কথা প্রকাশ করা হয় — রামের মতো স্বামী চাই, সীতার মতো সতীসাধ্বী স্ত্রী হতে চাই ইত্যাদি। পারিবারিক সুখসাচ্ছন্দ্য, শান্তি স্বস্তির জীবনাকাঙ্ক্ষা এই ব্রতের উদ্দেশ্য। আলপনার কেন্দ্রে পদ্মের ঠাঁট যা নারী অঙ্গের প্রতীক, যেমন দশদল পদ্ম। বাইরে হাত ধরাধরি করে দশটি পুতুল আঁকা; হাতে হাত ধরা মানে পরিবার কেন্দ্রিকতা। প্রার্থনা এই সর্বসুখ, সর্ব-বাসনা চরিতার্থ হোক সমবেতভাবে, সমন্বিতভাবে। আলপনার সীমানা জুড়ে কলামণ্ডনের নান্দনিকতা; চার কোণায় জড়ানো বৃত্ত, সংসারে জড়িয়ে থাকার আর্তি, জীবনানন্দের পূর্ণতা৷

এবারের দেওয়ালপঞ্জীর তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব ছিলেন অধ্যাপক ড: কল্যাণ চক্রবর্তী। সহকারী ছিলেন মহাশ্বেতা চক্রবর্তী। প্রচ্ছদ কথা ও আলপনা অঙ্কন করেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

১২ টি মাসের ১২ টি আলপনা চিত্রাঙ্কন করে দেওয়ালপঞ্জী কে আকর্ষণীয় করে তোলেন শিল্পী অধ্যাপক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জয়দেব বণিক, দীপক দাস, অরিত্র ঘোষ দস্তিদার, কনাদ দাস, জয়দীপ ভকত, অরূপ দাস, ঋদ্ধি বণিক, সোমা হাজরা ও দেবপর্ণা চক্রবর্তী।প্রকাশনা সহায়তা করেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র।

সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, দীর্ঘ ২০ বছর ধরে সংস্কার ভারতী এই সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশ করে আসছে।ইতিমধ্যেই এই বিষয়ের উপর গবেষণা করছে একাধিক বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। দেওয়ালপঞ্জীর ইতিকথা থেকে জানা যায়, প্রথম দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশের সূচনা ১৪১২ বঙ্গাব্দ (ইং ২০০৫) তৎকালীন সংস্কার ভারতীর সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র শিল্পী, বর্তমানে সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা, ‘পদ্মভূষণ’ সম্মানে ভূষিত শ্রী ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায়। প্রথম বছর দেওয়ালপঞ্জীর বিষয় ছিল ‘বাংলার পালাপার্বণ। সংস্কার ভারতীর শিল্পী সদস্যরা গবেষণামূলক এই দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশের পরম্পরাটি বর্তমানেও অব্যাহত রেখেছেন। বিগত বিভিন্ন বছরে ভারতের সংস্কৃতি ভিত্তিক যে বিষয়গুলি নিয়ে দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশিত হয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ভারতের উৎসব’, ‘ভারতের লোককলা’, ‘বাংলার দেবদেউল’, ‘নমন ১৮৫৭’, ‘ডাকঘর নাটকের শতবর্ষ’, ‘ভারতের নদনদী’, ‘ভারতের মহীয়সী নারী’, ‘ভারতের প্রাচীন নগরী’, ‘ভারতের গুহাশিল্প’ ও ‘বিবেকানন্দ শিলা স্মারক- কন্যাকুমারী।এবছর সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর বিষয় – বাংলার আলপনা ।